原城跡長崎県南島原市

| 別称 | 日暮城 |

|---|---|

| 築城 | 1496年 |

| 住所 | 長崎県南島原市南有馬町 |

- 原城跡への交通アクセス

- 島原鉄道「島原港」駅からバス約50分、徒歩約12分

HISTORY 原城跡について

原城跡と関連する事件を読む

- 島原の乱鎖国のきっかけとなったキリシタンたちの反乱

- 江戸時代初期、キリシタン農民たちによる大規模な反乱が発生します。それが寛永14年(1637年)10月25日から翌寛永15年(1638年)2月28日まで、約半年間にわたって続いた「島原の乱」です。「島原

原城跡と関連する人物記を読む

原城跡、島原の乱の舞台となった世界遺産の城

長崎県南島原市にあった原城は、島原の乱の最終決戦地となったことで知られる平山城です。多くの悲劇の舞台となったこの城は、平成30年(2018年)に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」として、ユネスコの世界文化遺産に登録されました。

- 原城跡の歴史

- 原城跡は肥前を治めていた有馬氏の居城です。その起源は諸説ありますが、キリシタン大名として知られる有馬晴信により、慶長4年(1599年)から慶長9年(1604年)に日野江城の支城として築かれたとされています。城は本丸、二の丸、三の丸、天草丸などの曲輪からなる梯郭式平山城で、三方向が海に囲まれた海城です。

江戸時代に入り、有馬晴信は慶長17年(1612年)の岡本大八事件により、甲斐国に流されて切腹させられました。息子の有馬直純は遺領を引き継ぎ、肥前日野江藩主(後の島原藩)を治めますが、慶長19年(1614年)に日向国延岡藩(現在の宮崎県延岡市)5万3000石に加増転封されます。しばらくは天領となった島原藩ですが、元和2年(1616年)に大和国五条藩(奈良県五條市)から松倉重政が入封。重政は島原城を築城します。この際に一国一城令の影響もあり、原城は廃城となりました。

松倉氏は重政とその息子・勝家の2代にわたり、キリシタンを徹底的に弾圧しました。さらに農民に次々と重税を課し、凶作下でも米や農作物を徴収しました。飢饉が発生したこともあり、農民やキリシタンの怒りは爆発寸前でした。こうして寛永14年(1637年)10月、島原の乱が勃発しました。

一揆勢は総大将の天草四郎時貞(益田四郎)の下、廃城となっていた原城に立て籠もりました。幕府は板倉重昌を総大将とする討伐軍を派遣しましたが、攻撃は失敗。焦った重昌は翌寛永15年(1638年)の正月に総攻撃をかけますが、一揆勢の決死の抵抗にあい4000人の兵を失い、重昌自身も戦死しました。

その後、幕府軍の総大将には老中の松平信綱が就き、九州諸藩を動員して大軍を結集します。寛永15年(1638年)2月、総勢12万ともいわれる軍勢が原城を包囲し、兵糧攻めを仕掛けました。一揆勢は籠城を続けますが、やがて兵糧が尽きます。そして2月27日からの総攻撃で原城は落城。天草四郎は討ち取られ、一揆勢はほとんどが皆殺しされ、約3万人が犠牲になったと伝えられています。島原の乱後、原城は徹底的に破壊されました。

昭和13年(1938年)、原城跡は国の史跡に指定されました。平成30年(2018年)には「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成遺産として、ユネスコ世界文化遺産に登録されています。 - 原城跡の見どころ①本丸の門跡や虎口

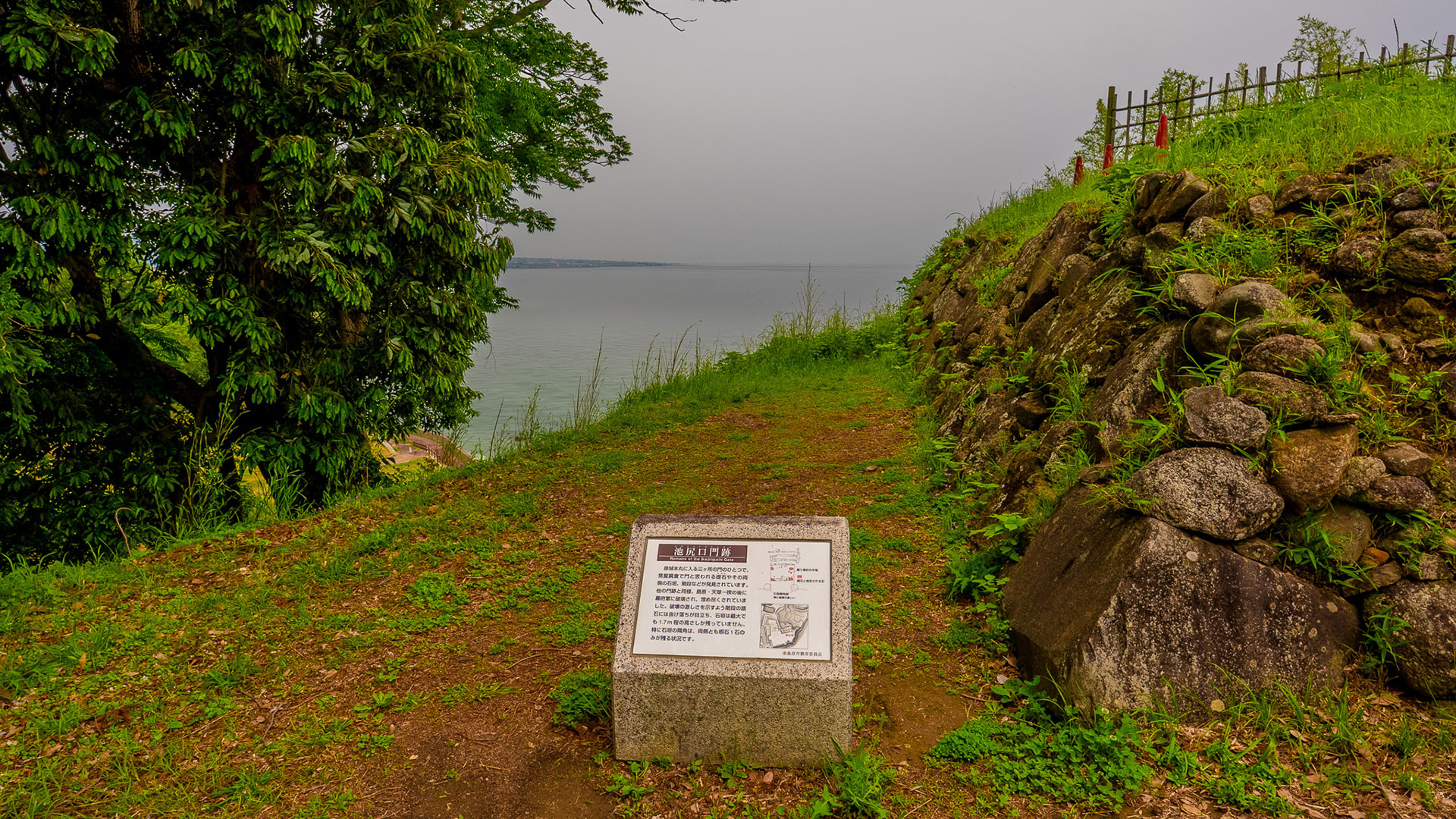

- 原城跡の一番の見どころは、城の中心部である本丸です。廃城前には城主の居住する建物があったようで、島原の乱の際には天草四郎が住んでいた場所でもありました。発掘調査により、本丸門跡には四郎が最期を迎えた建物があったと推定されています。

また、本丸では島原の乱後に城が破却されたときの痕跡が残る、石垣が見学できます。破却後埋められていましたが、発掘調査によって発見されました。

このほか、発掘調査では本丸の正面玄関にあたる虎口が国内最大級だったことが明らかになっています。虎口は南北90m、東西80mにも広がっており、複雑で高い防御力を備えていました。

- 原城跡の見どころ②竪穴建物群跡と空堀

- 本丸西側の石垣の前面からは、発掘調査から地面を掘りこんだ半地下式の竪穴建物跡が9区画発見されました。遺跡からは陶磁器や瓦、人骨などが出土しており、一揆勢が家族単位で利用したと推定されています。カマドや炉の跡がないことから、籠城中に火災を起こさないよう厳格に統制がとられていたのでは、と言われています。

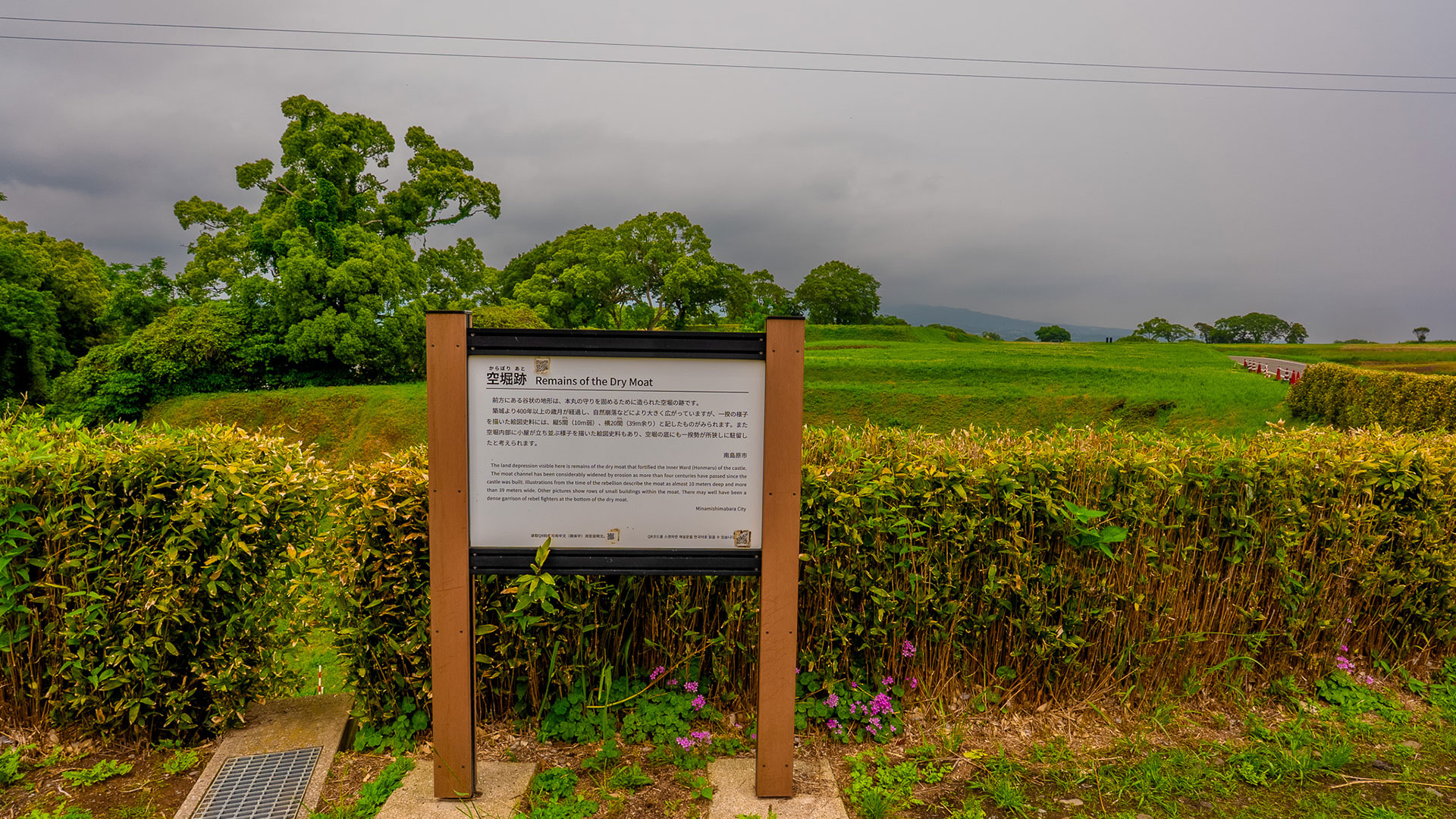

本丸跡の少し手前には、島原の乱の際に防衛用として使われた空堀跡が残っています。籠城の際、戦に参加しない女性や子どもが隠れていた場所でした。

- 原城跡の見どころ③天草四郎の碑と供養塔

- 城跡には天草四郎を偲ぶ碑や、「ほねかみ地蔵」など戦死者を弔う供養像が随所に建立されています。本丸にある天草四郎の像は、長崎平和祈念像の作者である南島原市出身の彫刻家・北村西望氏の作品。同じ敷地内には西有家町にある民家の石垣に埋もれていた石を移築したという四郎の墓があり、多くの人々が花を手向けています。

また、本丸にはフェンスの外に、有明海に浮かぶ湯島を眺める三体のキリシタン像があります。湯島は一揆勢が蜂起の前に集まった島。パンフレットなどによく登場する像ですが、作者は不明でいつのまにか置かれていたのだとか。

- 原城跡の見どころ④有馬キリシタン遺産記念館

- 原城跡を訪れる際は、近隣の「有馬キリシタン遺産記念館」に立ち寄るのがおすすめです。原城で出土したキリシタン関連の遺物等が展示されているほか、隠れキリシタンや天草の乱について詳しく学ぶことができます。

- 原城跡のフォトスポット

- 原城跡での撮影におすすめなのは本丸跡からの撮影です。二の丸を見下ろせるほか、本丸にある天守が立っていたとされる露台跡からは天草を一望できる眺望が楽しめます。海沿いには有明海と湯島を臨むビューポイントがあります。

- 執筆者 栗本 奈央子(ライター) 元旅行業界誌の記者です。子供のころから日本史・世界史問わず歴史が大好き。普段から寺社仏閣、特に神社巡りを楽しんでおり、歴史上の人物をテーマにした「聖地巡礼」をよくしています。好きな武将は石田三成、好きなお城は熊本城、好きなお城跡は萩城。合戦城跡や城跡の石垣を見ると心がときめきます。