- 江戸幕府最後の武家政権

- 江戸幕府は慶長8年(1603年)に徳川家康が征夷大将軍に任ぜられて江戸に開いた武家政権です。鎌倉時代から始まった武家政権の最後であり、徳川家が将軍職を世襲したことから徳川幕府ともいわれています。また、

大阪城大阪府大阪市

| 別称 | 錦城、金城 |

|---|---|

| 築城 | 1597年 |

| 住所 | 大阪府大阪市中央区大阪城1-1 |

| 電話番号 | 06-6941-3044 |

| 開館時間 | 9:00〜17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | 12月28日〜翌年1月1日 |

| 登閣料 | 大人600円/中学生以下無料 |

- 大阪城への交通アクセス

- JR「大阪城公園」駅から徒歩約1分

HISTORY 大阪城について

大阪城と関連する事件を読む

大阪城と関連する人物記を読む

大阪城を居城とする、徳川幕府の歴史

| 居城 | 江戸城 |

|---|---|

| 旧地域 | 江戸 |

| 石高 | 400万石 |

| 主な藩主 | 徳川家 |

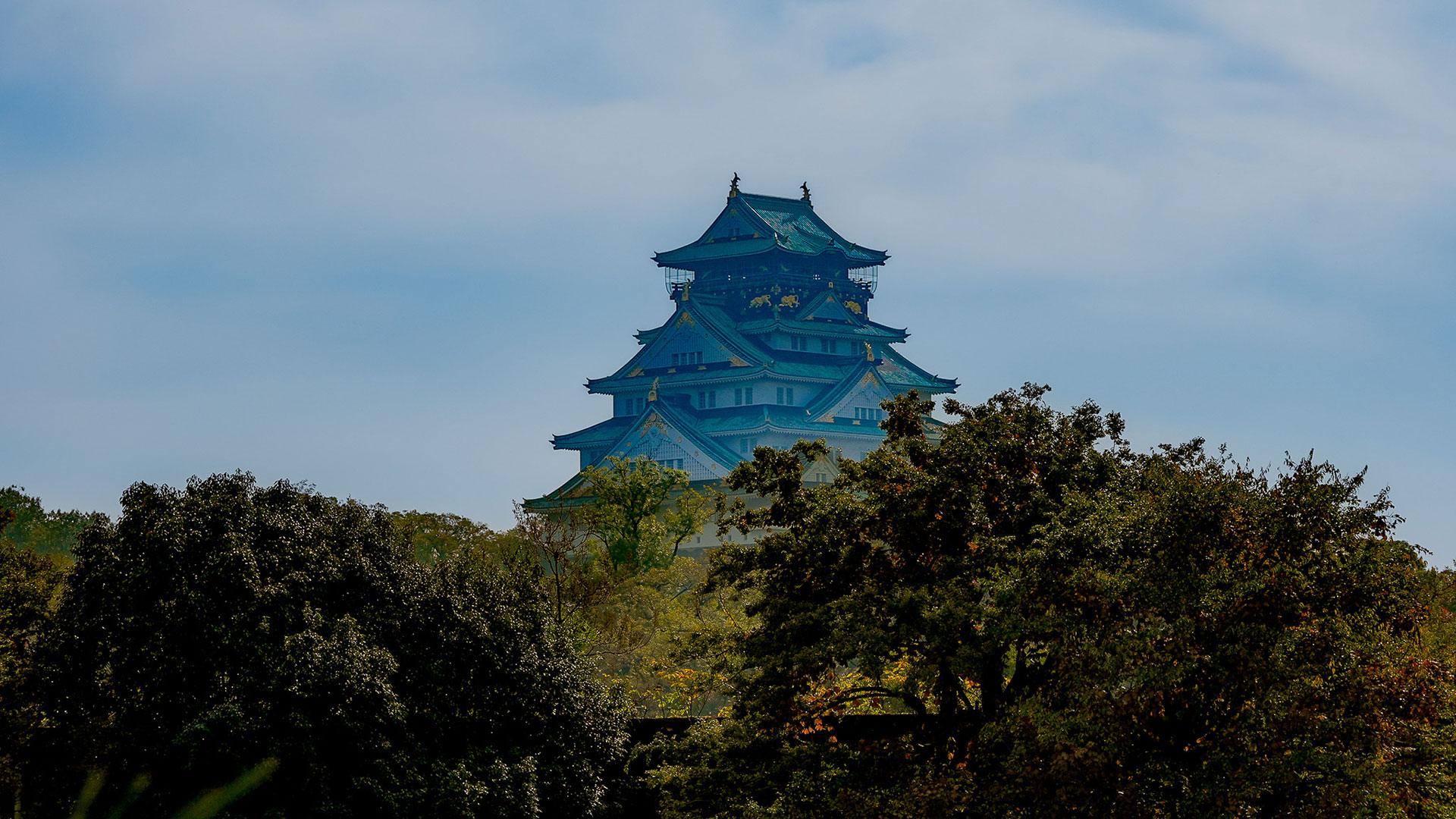

大阪城、秀吉が築いた大阪のシンボル

大阪府大阪市中央区にある大阪城は、日本三名城に選ばれた大阪を代表する広大なお城です。大阪屈指の桜の名所でもある大阪城公園内に位置しており、園内には再建天守や江戸時代から残る櫓、石垣などが点在しています。広々とした公園内にはホールや複合施設、野球場などもあり、イベント時には多くの人々でにぎわうスポットです。

- 大阪城の歴史

- 大阪城のある上町台地は交通の要所で、もとは浄土真宗の石山本願寺がありました。この地の明け渡しを要求したのが織田信長で、元亀元年(1570年)から天正8年(1570年)まで本願寺勢力と「石山合戦」で争っています。

石山合戦の和議により本願寺勢は石山本願寺から退去しましたが、その際火事で山は全焼しています。その後、信長は天正10年(1582年)の本能寺の変でこの世を去ります。その後、信長の後継者となった豊臣秀吉は天正11年(1583年)から大坂城の築城を開始。慶長4年(1599年)に完成した城は金箔瓦を施しており、天下人らしく巨大なものでした。なお、この時の大天守は複合式もしくは連結式望楼型5重6階地下2階のものです。

秀吉の死後は、跡継ぎの豊臣秀頼と徳川家康が対立。慶長5年(1600年)には関ヶ原の戦いが起こりますが、豊臣方の西軍は敗れました。その後も大阪城は豊臣家の本拠地としてあり続けましたが、慶長19年(1614年)から翌年にかけての大坂冬の陣・夏の陣により豊臣家は滅亡。城は元和5年(1619年)から徳川幕府の直轄領地になりました。

翌元和6年(1620年)、2代将軍徳川秀忠の命により、大阪城の再建が藤堂高虎の指揮のもと開始されます。そして10年後の寛永6年(1629年)、3代将軍の徳川家光の時代に独立式層塔型5重6階(地上5階・地下1階)の天守を有する城として再建されました。城の再建の際には全体的に盛り土がされ、石垣も積み増され、豊臣時代の大阪城はほぼ姿を消しました。

江戸時代の天守は寛文5年(1665年)の落雷で残念ながら焼失してしまいます。また、幕末の動乱では大手門や多聞櫓等の一部を残して多くの建物が消失しました。明治以後、大阪城は陸軍の用地となりましたが、昭和6年(1931年)に天守が市民の寄付などにより復元されています。戦後は史跡公園として整備され、1997年には国の登録有形文化財に指定されました。 - 大阪城の見どころ①再建天守

- 現在の天守は昭和6年(1931年)に鉄骨鉄筋コンクリートで再建されたものです。再建天守は望楼型5層8重の独立型で、「大坂夏の陣図屏風」を参考に豊臣時代のデザインで建てられました。外観は唐破風に千鳥破風、鶴や虎の金箔押しの飾りと豪華絢爛。なお、花崗岩の天守台は徳川時代のものです。

内部は博物館になっており、大阪城や豊臣秀吉について学べるようになっています。秀吉に関する歴史資料も見どころのひとつです。3階には秀吉が作った黄金の茶室の原寸大模型があり、圧倒的な存在感を示しています。兜や陣羽織の体験コーナーがあるのにも注目です。8階の展望台からは大阪城公園を眼下に、大阪平野が一望できます。

- 大阪城の見どころ②重要文化財の千貫櫓

- 大阪城には江戸時代に創建された櫓や門などの13棟が国の重要文化財に指定されています。そのひとつが元和6年(1620年)建造の千貫櫓で、乾櫓とともに大阪城に現存する最も古い建物です。

千貫櫓は大手門を北から守るためのもので、名の由来は石山本願寺攻めの際、信長軍がこの付近にあった櫓を攻めあぐねて「千貫文を出しても奪いたい」と言ったことから。期間限定ですが内部が公開されることがあるので要チェックです。

- 大阪城の見どころ③日本一を誇る石垣や巨石

- 大阪城は石垣も大きな見どころとなっています。徳川時代の石垣は西日本を中心とした64の大名が分担して築いたもので、各大名の紋が彫られた刻印石が随所に見られます。本丸東面の石垣は32mの高さを誇り、単独の石垣としては日本一の高さを誇ります。一方で豊臣時代の石垣は発掘調査が進んでおり、公開を検討中です。

大阪城の石垣には巨石が多くみられます。寛永5年(1628年)創建の大手門を抜けた先には、1つの石から切り出されたという高さ5m、幅8m~11mの3つの巨石に出会えます。本丸の正門正面にあるのが城の石としては日本一という「蛸石」で、高さ5.5m、幅11.7m、重さ約108トン。巨石はすべて瀬戸内産で、小豆島などからはるばる運ばれてきたそうです。

- 大阪城の見どころ④約300本の桜が咲き誇る西の丸庭園

- 最後にご紹介するのが西の丸庭園。豊臣秀吉の正室・北政所の屋敷があったとされる場所で、昭和40年(1965年)に開館しました。約6.5ヘクタールの庭園は、その半分が芝生に覆われています。春にはソメイヨシノなど約300本の桜が咲き誇ります。庭園内には大阪迎賓館があり、結婚式やMICEなどで利用されています。

- おすすめ撮影スポット

- 大阪城の天守を真正面から撮影するのであれば、西の丸庭園の大阪迎賓館の南側からが一押しです。加えて庭園内には本丸の石垣と天守を押さえられるスポットもあるので、散策しながら探してみましょう。また、二の丸に入る玉造口や本丸北側の極楽橋付近も人気の撮影スポットです。このほか春の桜や夜のライトアップもおすすめですよ。

- 執筆者 栗本 奈央子(ライター) 元旅行業界誌の記者です。子供のころから日本史・世界史問わず歴史が大好き。普段から寺社仏閣、特に神社巡りを楽しんでおり、歴史上の人物をテーマにした「聖地巡礼」をよくしています。好きな武将は石田三成、好きなお城は熊本城、好きなお城跡は萩城。合戦城跡や城跡の石垣を見ると心がときめきます。

旅する人

大阪城で撮影した旅人を紹介