- 上田藩真田信繁の兄、真田信之から始まる

- 上田藩は「日本一の兵」と呼ばれた真田信繁の兄、真田信之を始祖とした藩です。真田氏・仙石氏・松代氏という3つの家が明治まで上田藩を治めました。ここでは、上田藩の歴史を紐解いていきましょう。 日本一の兵の

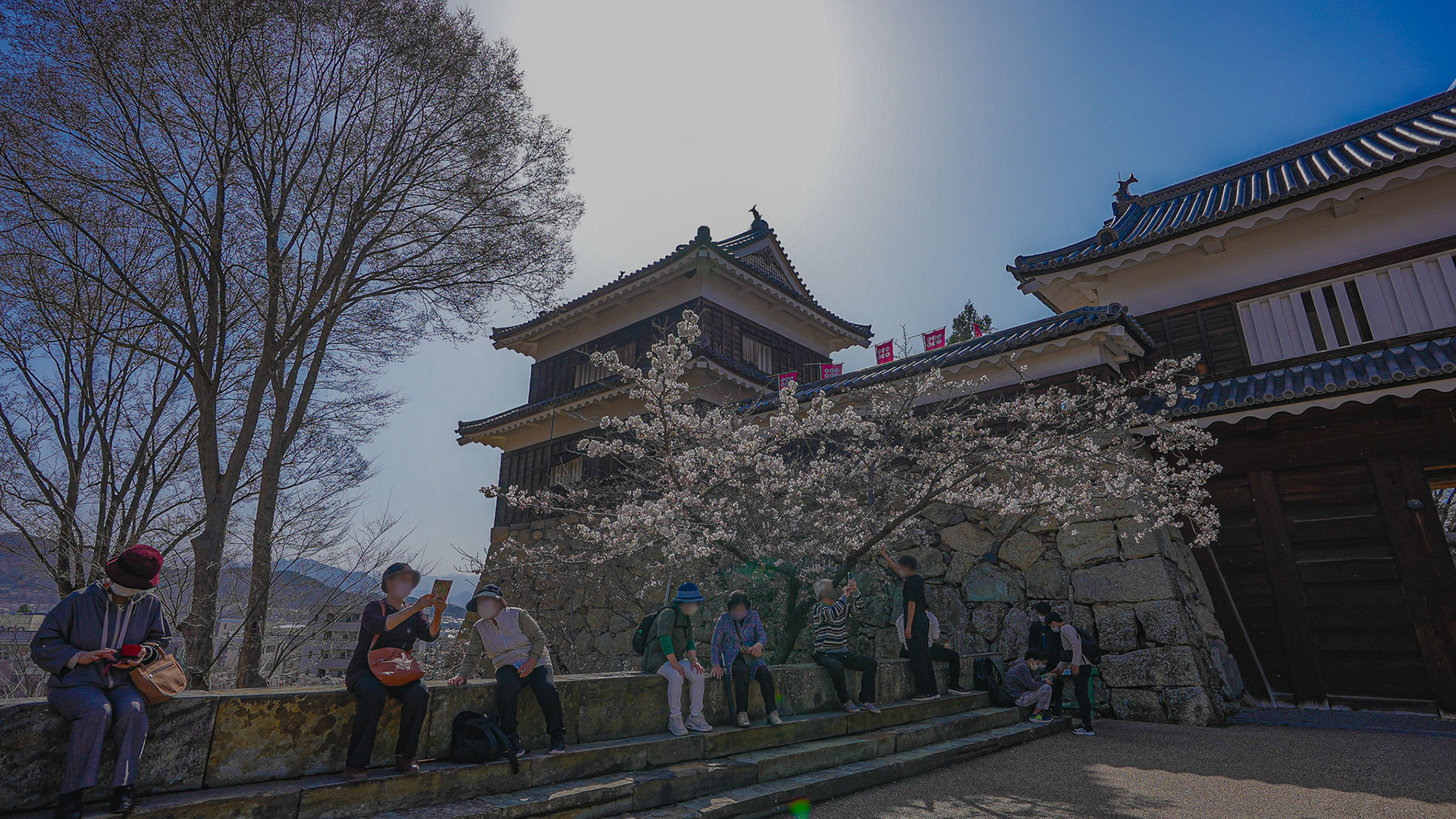

上田城長野県上田市

| 別称 | 尼ヶ淵城 |

|---|---|

| 築城 | 1583年 |

| 住所 | 長野県上田市二の丸4-6 |

真田信繁(幸村)の父、真田昌幸によって築城。第一次・第二次上田合戦で徳川軍を二度にわたり撃退した難攻不落の城として知られる。

- 上田城への交通アクセス

- 北陸新幹線・しなの鉄道線・上田電鉄別所線上田駅から徒歩約10分。

HISTORY 徳川軍の猛攻を二度も退けた難攻不落の城「上田城」

上田城は「日本一の兵」と呼ばれ、現在も高い人気を誇る戦国武将真田信繁(幸村)の父、真田昌幸によって築城された平城です。二度にわたり徳川軍を撃退したため「難攻不落の城」と呼ばれ、現在も多くの観光客が訪れる上田市の観光名所となっています。今回は、上田城の特徴について解説します。

- 信濃国小県の真田本城主によって築城される

- 上田城は、天正11年(1583年)に、真田昌幸によって築城された平城です。上田盆地の北部、千曲川の分流である尼ヶ淵に面して築城されたので「尼ヶ淵城」という別名があります。

城の北部は太郎山、南部は千曲川に面して建てられ、北側と西側に矢出沢川を引き込んで外郭としていました。東側は攻め口でありましたが湿地帯と蛭沢川などがあり、大軍が攻めにくい構造となっていました。

上田城は、天正11年・天正13年・天正18年と何度かの段階をふんで築城されています。そして、天正13年(1583年)に徳川家康の軍勢が上田城に攻めてきます。これは、織田信長が本能寺で討たれた後、甲斐国・信濃国・上野国の支配を巡って勃発した天正壬午の乱の戦後処理で徳川家と真田家が対立したことで起こりました。後に「第一次上田合戦」と呼ばれたこの戦いで、真田家は上田城で徳川軍を迎え撃って見事に退けています。この戦いは2016年に放映された大河ドラマ「真田丸」をはじめとして、多くのドラマや映画、小説に描かれています。 - 関ヶ原の戦い後に完膚なきまでに破壊される

- 豊臣秀吉が亡くなった後、慶長5年(1600年)に起こった関ヶ原の戦いで真田昌行と真田信繁は西軍につきました。それに連動した第二次上田合戦で、真田軍は上田城にこもって徳川秀忠率いる徳川軍の猛攻を防ぎきります。しかし、戦い自体は東軍が勝利したため、真田昌行と真田信繁は紀伊国の九度山に配流されました。城主がいなくなった上田城は慶長6年(1601年)に徳川家康によって完全に破壊され、堀も埋め立てられます。

- 仙石忠政によって再建築される

- 真田昌行の長男である真田信之は、関ヶ原の戦いで東軍についたために真田昌行が九度山に流された後、真田領を任されます。真田信之は再三徳川家康に上田城の再建を願い出ましたが、却下され続けました。その後、真田信之は元和8年(1622年)9月には信濃国松代へ転封されます。上田藩の藩主だあったとき、真田信之は破壊された上田城の三の丸跡地に新しく館を構えて治世を行い、城下町などの整備を行いました。真田信之が松代へ移った後、代わりに小諸藩より仙石忠政が移封されます。仙石忠政は、上田城の再建を願い出て、それが許可されたために寛永3年(1626年)から再建に着手しました。現在残っている上田城の遺構は、このときに造られたものです。仙石忠政は、本丸には櫓7棟、櫓門2棟、それらを繋ぐ塀が普請しましたが、寛永5年(1628年)仙石忠政が亡くなったことにより工事は中断され、二度と再開されることはありませんでした。

- 明治時代以降の上田城

- 上田城は完全に再建されないまま江戸時代を通して上田藩藩主の居城であり、政務の中心地であり続けました。明治時代になると、上田城は解体が進んで石垣と西櫓が1棟だけが残されるだけになります。昭和期に移築された本丸の櫓2棟が元の位置に復元され、平成期には櫓門や塀などが木造復元されました。

現在、上田城は旧二の丸内が上田城跡公園として整備され、上田市の観光の目玉になっています。また、上田城の敷地内には野球場や市立博物館など自治体の施設が建てられており、仙石氏に代わって上田藩藩主となった松代氏時代に造られた屋敷門と堀は、上田高校の敷地に利用されています。また、1983年からは真田昌幸が上田城を築城して400年の節目を迎えたとして、毎年「上田城真田まつり」が開かれています。毎年春、桜の季節に行われ、上田市を代表する祭りの一つです。2017年には大河ドラマ「真田丸」で真田昌幸を演じた草刈正雄さんがパレードに参加するなどして大いに盛り上がりました。このほか、上田城の近くには作家池波正太郎の代表作「真田太平記」をテーマとした「真田太平記館」があり、「大阪冬の陣・夏の陣」の地理的状況や軍の動きなどを立体的に表した展示物などをみることができます。

上田城と関連する事件を読む

上田城と関連する人物記を読む

上田城を藩庁とする、上田藩の歴史

| 藩庁 | 上田城 |

|---|---|

| 旧地域 | 信濃国小県郡上田 |

| 石高 | 5万3000石 |

| 譜代・外様 | 譜代 |

| 主な藩主 | 真田氏、仙石氏、松平氏 |

| 推定人口 | 12万人(明治元年) |

真田昌幸が上田城築城後、嫡男・真田信之が跡を継いだ。その後、仙石家、松平(藤井)家が入封している。

上田城、真田昌幸が築いた難攻不落の城

長野県上田市にある上田城は、真田昌幸が築城したことで知られています。「上田合戦」において徳川軍の大軍を2度も退けた城は後に破壊され、その後に仙石氏が再建し、松平氏が入りました。現在は上田城跡公園として整備され、桜の名所として知られています。

- 上田城の歴史

- 上田城は天正11年(1583年)、真田昌幸が築城を開始した城です。当時昌幸は徳川家康に仕えており、家康の援助のもと城を作りました。ところがその後、沼田領(現群馬県沼田市)を巡る争いで家康と昌幸の関係は悪化します。

結局昌幸は天正13年(1585年)7月に主君を上杉氏に変えました。同年閏8月に第一次上田合戦が起こり、上田城は徳川軍との戦の舞台になります。徳川軍7000に対し真田軍は2000弱と不利でしたが、千鳥掛けの柵を設置し、城奥まで敵を誘いこんで一気にたたき、川に敵を追い込み敵を溺死させるなどして、見事勝利をおさめました。

次に上田城で起きた有名な戦いが関ヶ原の戦いの前哨戦ともいえる第二次上田合戦です。慶長5年(1600年)7月、上田城に立てこもる昌幸ら西軍約5000の軍と、徳川秀忠率いる軍3万8000が激突した戦いは、昌幸方の勝利に終わりました。上田城に7日間釘付けになって時間を費やした秀忠軍はなんと関ケ原の合戦に大遅刻!家康から叱責されています。

なお、関ヶ原の戦いの際、真田氏は西軍・東軍双方に親戚筋がおり、それぞれ恩を受けていました。このため、西軍に昌幸と真田信繁(幸村)、東軍に真田信幸(信之)が別れて所属しています(犬伏の別れ)。

関ヶ原の戦い後、徳川方は上田城を破却します。上田領は真田信幸が継ぎますが、信幸は上田城を復活させずに三之丸に藩主屋敷を築きました。大坂の陣ののち、信幸は元和8年(1622年)10月に信濃松代13万石に加増移封されます。代わって上田藩に入ったのが仙石忠政で、寛永3年(1626年)から幕府の許可を得て廃城となっていた上田城を修築しました。

このとき7基の櫓と2基の櫓門が建てられていますが、忠政は2年後病死してしまい、普請工事はストップされてしまいました。宝永3年(1706年)、仙谷氏は出石(兵庫県豊岡市)の松平氏に交代し、以後7代にわたって明治維新まで続きます。

維新後、城は陸軍の東京鎮台第二分営となり、廃城後は櫓などが民間に払いさげられました。その後は上田城跡公園として整備され、本丸内には眞田神社(旧松平神社)が、二の丸などには博物館や野球場などが建てられました。昭和から平成にかけては本丸の櫓2棟と櫓門等が復元されており、今後は武者溜りや櫓、土塀などの復元をする予定です。 - 上田城の見どころ①東虎口櫓門

- 上田城の顔として知られるのが東虎口櫓門です。南櫓と北櫓は城外に移築されていた櫓を昭和18年(1943年)から昭和24年(1949年)にかけて再移築したもの。城の門は平成6年(1994年)になんと約110年ぶりに復元されたことで「東虎口櫓門」が完成しました。ちなみにこの門、夏の定番映画『サマーウォーズ』で、主人公たちが過ごす陣内家の屋敷の門として登場しており、今でも多くのファンが訪れています。

また、東虎口櫓門の右手の石垣には高さ約2.5m、幅約3mにも及ぶ巨大な「鏡石」が置かれていますが、こちらは別名「真田石」と呼ばれるもの。元和8年(1622年)、真田信之が信濃松代(長野県長野市)に加増移封された際、父・真田昌幸の形見として松代城に持っていこうとしましたが、動かせなかったという伝説が残っています。

- 上田城の見どころ②江戸時代から残る西櫓

- 上田城には現在3つの櫓がありますが、江戸時代初期に建てられたものが「西櫓」です。唯一残る現存遺構で、規模は北櫓・南櫓と同じ。2階建てで屋根は入母屋造りの本瓦葺き、外壁は下見板張りで一部は塗籠となっています。仙石氏が建てた櫓で、内部の柱には「仙」の字が刻印されています。普段は非公開ですがお掃除イベントなどで公開されることもありますよ。

- 上田城の見どころ③眞田神社

- 本丸跡に建てられた眞田神社は、真田昌幸をはじめとした歴代の上田城主を祀った神社です。もとは明治12年(1879年)頃に松平氏を祀るため、旧上田藩士や民間の人々の熱意で建立されましたが、昭和28年(1953年)に上田神社に改称して歴代城主を合祀しました。そして昭和38年(1963年)に初代城主の名前を冠とした現在の眞田神社へと改称されました。

境内には抜け穴伝説の残る「眞田井戸」、真田信繁の青年像、信繫が身につけたと言われる鹿角脇立朱塗兜の巨大なモニュメントなどがあり、多くの眞田ファンが訪れています。また、境内の鮮やかな花手水も見どころのひとつです。

- 上田城の見どころ④上田市立博物館

- 上田城跡公園内には「上田市立博物館」があり、真田昌幸着用の具足や書状をはじめ、歴代城主に関する資料等が見学できます。重要文化財の「織田信長所用革胴服」も見どころのひとつ。真田氏に関する資料は別館(旧山本鼎記念館)にあるので注意しましょう。

- 上田城のフォトスポット

- 東虎口櫓門は上田城を代表するフォトスポット。観光客が多いので朝か夕方がねらい目です。尼が淵からの西櫓と南櫓の組み合わせもおすすめですよ。春には約1000本の桜が見ごろを迎えますが、特にお堀周りの桜が美しくおすすめです。

- 執筆者 栗本 奈央子(ライター) 元旅行業界誌の記者です。子供のころから日本史・世界史問わず歴史が大好き。普段から寺社仏閣、特に神社巡りを楽しんでおり、歴史上の人物をテーマにした「聖地巡礼」をよくしています。好きな武将は石田三成、好きなお城は熊本城、好きなお城跡は萩城。合戦城跡や城跡の石垣を見ると心がときめきます。