- 松本藩6つの家が治める

- 松本藩は、江戸時代に長野県に存在した6万石の藩です。譜代大名であり、室町時代から信濃守護であった小笠原氏や、水野氏、戸田氏など6つの家によって幕末まで治められました。藩庁は松本城に置かれ、現在も城は現

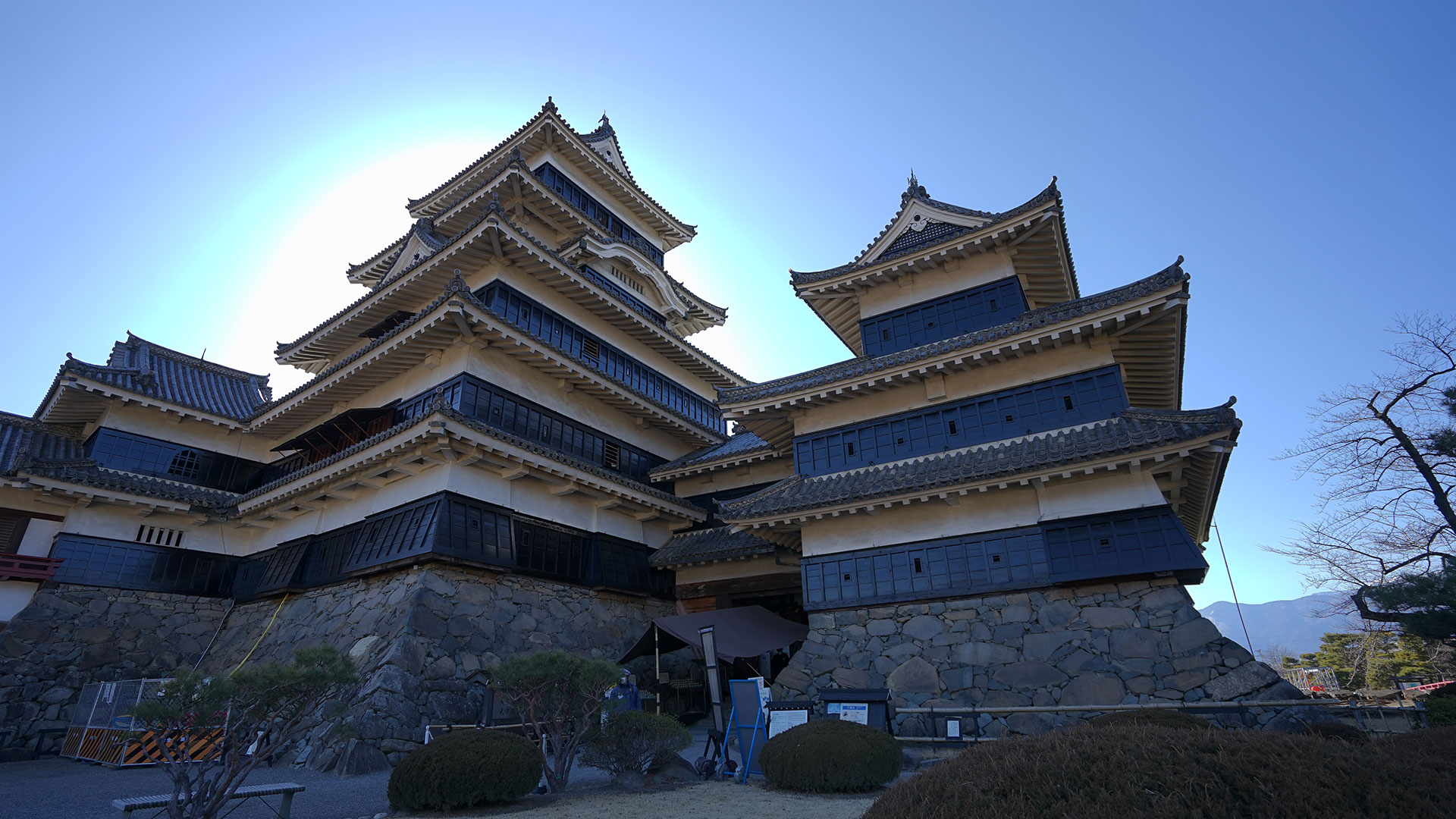

松本城長野県松本市

| 天守 | 現存天守|国宝五城 |

|---|---|

| 別称 | 深志城、烏城 |

| 築城 | 1504年 |

| 住所 | 長野県松本市丸の内4-1 |

| 電話番号 | 0263-32-2902 |

| 開館時間 | 午前8時30分~午後5時(季節により変更) |

| 休館日 | 年末(12月29日から31日) |

| 登閣料 | 大人700円/小・中学生300円 |

松本城と並ぶ五重の天守が現存する松本城。外観は五重だが内部は六階まであります。北アルプスを借景にした雄大な景色の中に立つ平城の天守。

- 松本城への交通アクセス

- JR松本駅バス停から、松本電鉄バスタウンスニーカー北コースで約10分、「松本城黒門」バス停下車。

HISTORY 黒白の外壁が美しい国宝の城松本城

松本城は、長野県松本市にある平城です。安土桃山時代〜江戸時代初期に作られ天守を残し、国宝に指定されています。別名を「深志城」といい、「烏城」という俗称を持つことで知られています。そんな松本城の歴史を紐解いていきましょう。

- 信濃守護の小笠原氏が深志城を築城

- 建武元年(1334年)足利尊氏に従って鎌倉幕府倒幕に参加した小笠原貞宗が報償として信濃守護に命じられ、井川館を作ります。井川館は城というより大きめの館のようなものだったと伝えられています。長禄3年(1459年)、小笠原清宗が、林城という山城を築き、現在の松本城がある場所に支城として「深志城」を築きました。これが、松本城の前身とみなされています。

天文19年(1550年)甲斐(現在の山梨県)より武田信玄が信濃攻略に乗り出し、深志城と林城を攻め落とし、小笠原氏を追放しました。

小笠原氏が追放された後、信濃の地は武田氏の支配下に入ります。武田信玄は深志城を改築し、城代として馬場信春を配置しました。 - 小笠原氏の信濃奪還と松本城の築城

- 武田氏による信濃支配は23年間に及びました。天正10年(1582)織田信長によって武田氏が滅ぼされると、信濃は織田信長の支配下に入ります。その後、織田信長が本能寺の変によって明智光秀に討たれると追放されていた小笠原氏の末である小笠原洞雪斎が、木曽義昌の助力と上杉景勝の後ろ盾を受け、深志城を奪還します。

その後、徳川家康の後ろ盾を受けた小笠原長時の息子、小笠原貞慶が上杉景勝の傀儡となっていた小笠原洞雪斎を追放し、深志城を再奪還しました。

深志城を取り戻した小笠原貞慶は、宿城の地割・三の曲輪を縄張し・堀を掘って土手を築くなど、城を拡大して城下町を築城に着手しました。しかし、徳川家康の関東移封に付き従って、当時の松本城主であった小笠原秀政も下総古河へと移ります。

小笠原氏が移動した後、信濃に入ったのは石川数正です。石川数正とその息子、康長が深志城の改築を引き継ぎ、天守を建て、石橋・渡り矢倉・黒門・太鼓門の門楼などを増築します。

このときに、現在の松本城の形が完成しました。

しかし、その後石川康長は大久保長安事件により改易となったため、小笠原秀政が再び松本城の城主として移封してきます。

その後、松本城は江戸時代を通して松本藩の藩庁になりました。 - 江戸時代の松本城

- 江戸時代の松本城は、数度の改築を得て戦のための城から、政治を行う城へと変じていきます。また、享保12年(1727年)に本丸御殿が火災で焼失し、以後二の丸で藩政が取られるようになりました。

- 明治以降の松本城

- 明治を迎えると、松本城は競売にかけられ、解体の危機にさらされます。しかし、南佐久郡郡長の市川量造をはじめとする有志たちの手によって買い戻され、危機を免れました。

しかし、不審火で二の丸御殿が焼失したり天守が大きく傾いたりしたため、明治36年(1903年)〜大正2年(1913年)にかけて、後に「明治の大修理」と呼ばれる大がかりな修理が行われます。

そのほか、総堀の大部分が住宅地の確保などを理由に埋められました。

その後、1930年(昭和11年)に天守・乾小天守・渡櫓・辰巳附櫓・月見櫓の5棟が国宝保存法により当時の国宝に指定されました。

そして戦後、昭和25年(1950)〜昭和30年(1955)まで二回目の大修理が行われます。

平成に入ると、取り壊されていた黒門・二の門・袖塀・太鼓門枡形が復元され、江戸時代の松本城に近い姿を取り戻しました。

平成18年(2006年)には、日本の城100選に選ばれます。 - 現在の松本城

- 現在の松本城は、観光の名所であると同時に人々の憩いの場になっています。松本天守は有料ですが、その周囲の松本城公園は無料です。

松本城公園は、桜や藤などさまざまな植物が植えられており、桜祭りなどのさまざまなイベントが行われています。

このほか、そば祭や合同茶会など食に関するフェスティバルも行われており、毎回賑わいます。

松本城と関連する事件を読む

松本城と関連する人物記を読む

松本城を藩庁とする、松本藩の歴史

| 藩庁 | 松本城 |

|---|---|

| 旧地域 | 信濃国筑摩郡 |

| 石高 | 6万石 |

| 譜代・外様 | 譜代 |

| 主な藩主 | 小笠原氏、石川氏、松平氏、堀田氏、水野氏、松平氏(戸田氏) |

| 推定人口 | 12万人(明治元年) |

徳川家康に仕えた石川数正が城郭を整備したものの、わずか2代で改易。小笠原家や松平家をはじめ、譜代・親藩が続いた。

ミシュラン3つ星にも選ばれた漆黒の城・松本城

長野県にある漆黒の城・松本城。5重6階の天守を持つ平城で、北アルプスを借景にした優美な姿はミシュラン・グリーンガイド・ジャポンで3つ星に選ばれています。ここでは国宝にも選ばれている松本城の魅力について解説します。

- 松本城の歴史を探る

- 長野県松本市にある平城・松本城は、永正元年(1504年)に建てられた深志城がもとになっていると言われています。その後武田氏の支配を経て織田信長の配下・木曾義昌が統治。続いて上杉氏の後ろ盾を得た小笠原洞雪が入り、それを洞雪と敵対していた小笠原貞慶が奪還し、松本城と改名します。

その後豊臣秀吉の命で石川数正が入城。数正と息子の石川康長は2代にわたって城郭の整備や城下町の拡充を手がけました。江戸時代には小笠原氏、戸田氏、水野氏など城主が移り変わり、幕府直轄になった後は明治まで戸田氏が治めています。 - 松本城の見どころ①美しい「漆黒」

- 松本城の一番の見どころといえば黒い天守!現存12天守のなかでも5層の天守を持つのは松本城と松本城のみで、犬山城と並んで現存天守の中で1、2位を争う古株です。

なぜ黒いのかというと、城壁の壁面の下を黒漆塗りの下見版で覆っているため。雨に弱い漆喰壁を守るため板を貼り、防水効果のある漆を黒く塗ったそうで、文字通り「漆黒」のお城なんです。上半分は白漆喰で白と黒の対比が美しいですよ。

一説によれば城を黒くしたのは豊臣秀吉の好みに配慮したから。秀吉の時代には金箔を貼った瓦や破風飾りを使っており、金が映えるように黒くしたのだとか。なお、漆は紫外線による痛みが激しいため、松本城天守の壁面は毎年9月から10月頃に塗り替え作業が行われています。塗り替え作業は見ていてなかなか面白いのですが、塗り替える場所が白いシートで覆われるので、綺麗な写真を撮りたい場合は時期をずらして見学しましょう。

- 松本城の見どころ②連結複合式の天守

- 天守は戦国時代末期に造られた大天守、乾子天守、両天守をつなぐ渡櫓、江戸時代初期に追加された辰巳附櫓と月見櫓を複合した連結複合式で、すべて国宝に指定されています。戦国時代末期に造られた2つの天守と渡櫓は、戦に耐えうるように鉄砲狭間や矢狭間などの小窓を115ヶ所、鉄砲を撃つための石落を11ヶ所設けています。

一方、2棟の櫓は江戸時代初期に作られており、こうした攻撃用の仕組みがありません。なかでも月見櫓は舞良扉(薄い板戸)を外せばとても開放的な雰囲気になり、外部には朱色の欄干をめぐらせた回縁を設けるなど、戦のない世の中にふさわしく優雅な作りです。

耐震診断の関係で現在非公開中の乾子天守以外は内部が見学できるので、時代の違う建物の作りを肌で感じましょう。内部に展示された鉄砲や甲冑などの武具も見どころの一つです。

- 松本城の見どころ③復元された門

- 松本城で注目してもらいたいのが、城を守るための「桝形門」です。石垣や土塀を四角に囲い、内と外に門を二重に構える構造で、門や石垣・土塀で囲まれたスペースは四角い枡のような形です。ここに敵を誘いこんで周囲から鉄砲等で袋叩きにします。

昭和の時代に復元された「黒門」は本丸に続く重要な桝形門。実は当時の設計図がないため、名古屋城の渡り楼門を参考にして作り直されました。注目すべきは門の屋根で、解体修理の時に保存していた瓦を再利用しており、歴代城主の家紋付きの軒丸瓦がずらりと並んでいます。

二の丸御殿の入り口にある桝形門「太鼓門」は平成に入ってから復元されたもの。樹齢400年の檜が使われています。太鼓門のすぐ横の石垣にあるのが22.5トンにも及ぶ巨石「玄蕃石」は、松本城を築城した石川「玄蕃守」康長が運ばせた巨石であることからその名がつけられています。

- 松本城の見どころ④本丸庭園と国宝松本城おもてなし隊

- 松本城は有料観覧区域にあります。チケットを購入して黒門を抜けると見えてくるのが本丸庭園で、梅や桜、ツツジ、牡丹、藤といった季節の花々が楽しめます。特に春は熊本城主・加藤清正のエピソードが残るしだれ桜「駒つなぎの桜」をはじめ、公園内と外堀の桜をライトアップするイベントが開催され、多くの人が訪れています。

そんな本丸庭園に8時半から16時まで現れるのが、「国宝松本城おもてなし隊」の皆さん。3代目城主・小笠原秀政と妻の登久姫などと会えるチャンスです。見かけたらぜひ記念撮影をしてみてくださいね。

- 松本城のおすすめ撮影スポット

- 松本城にはさまざまなおすすめ撮影スポットがあります。松本城公園の園内マップにはカメラマークが掲載されており、そこからの撮影がおすすめです。

そのうちの一つが松本城の南から撮影する、アルプスの山々と松本城のコラボレーションが楽しめる撮影。券売所前の橋を渡る前にあるスポットなので、撮影するのをお忘れなく。また、城の南西から撮影すると、連結複合式の天守が綺麗に入ります。プロジェクションマッピングの際もこのスポットからの撮影がおすすめです。このほか、西側から撮影すると真っ赤な埋橋と城のコントラストが楽しめます。

- 執筆者 栗本 奈央子(ライター) 元旅行業界誌の記者です。子供のころから日本史・世界史問わず歴史が大好き。普段から寺社仏閣、特に神社巡りを楽しんでおり、歴史上の人物をテーマにした「聖地巡礼」をよくしています。好きな武将は石田三成、好きなお城は熊本城、好きなお城跡は萩城。合戦城跡や城跡の石垣を見ると心がときめきます。