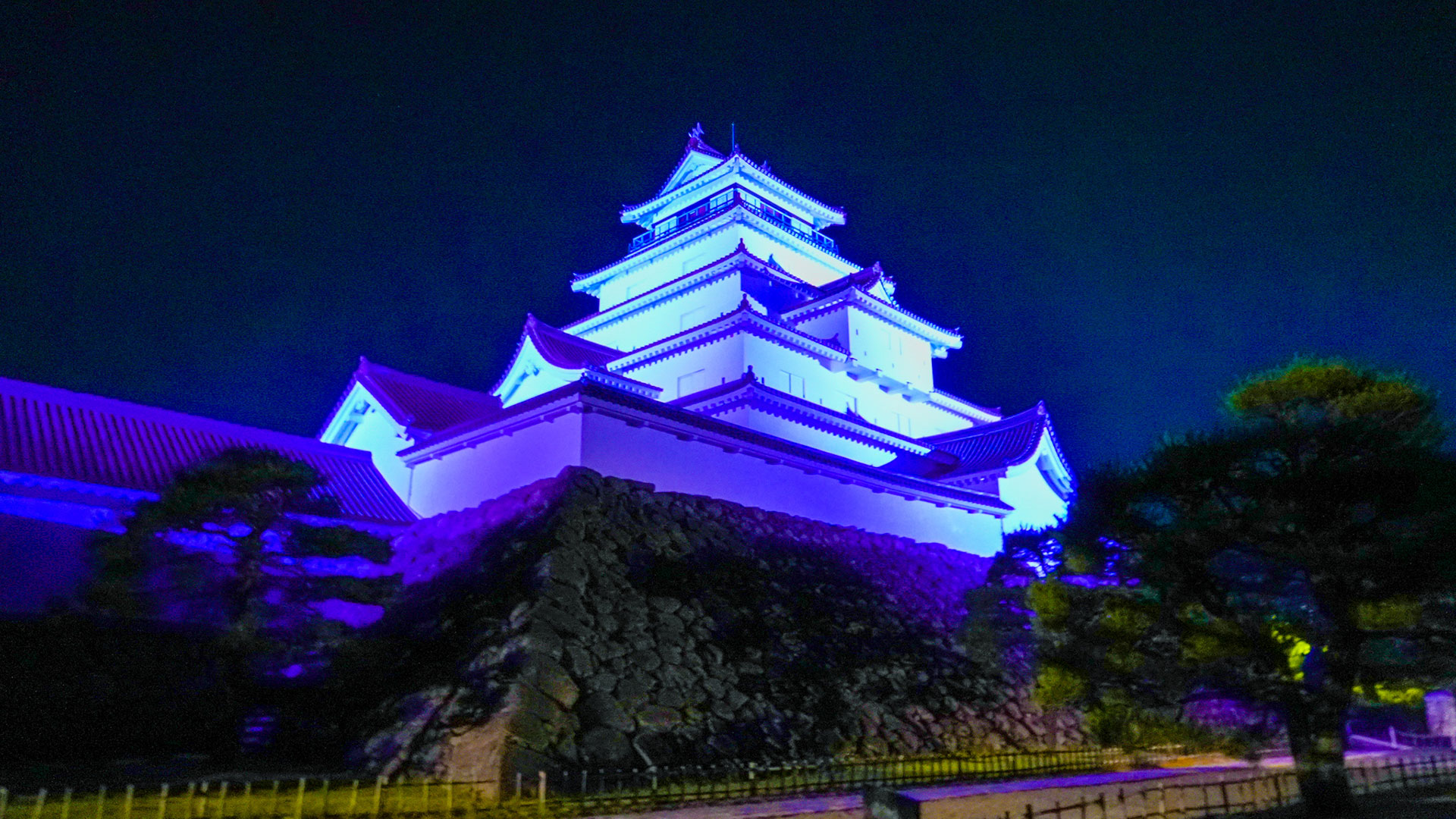

鶴ヶ城福島県会津若松市

| 別称 | 会津若松城、黒川城 |

|---|---|

| 築城 | 1384年 |

| 住所 | 福島県会津若松市追手町1-1 |

| 電話番号 | 0242-27-4005 |

| 開館時間 | 午前8時30分~午後5時(入館は16時30分まで) |

| 休館日 | 無休 |

| 登閣料 | 大人410円・小人150円 |

鶴ヶ城は日本100名城の一つ。難攻不落の名城。

- 鶴ヶ城への交通アクセス

- JR会津若松駅より路線バス市内4コース、芦の牧、年貢町経由高田・永井野行きなどに乗車し「鶴ヶ城西口」下車。

HISTORY 戊辰戦争の激戦地となった赤瓦の城「鶴ヶ崎城」

鶴ヶ崎城は福島県会津若松市に築かれていた、平山城です。「若松城跡」の名で国の史跡に登録されているため若松城という名でも知られています。幕末は戊辰戦争の激戦地にもなりました。ここでは、鶴ヶ崎城の歴史をひもといていきます。

- 中世の鶴ヶ崎城

- 鶴ヶ崎城の始まりは、至徳元年(1384年)に会津蘆名氏の七代目にあたる蘆名直盛という人物が、「東黒川館」という館を築いたことが、鶴ヶ崎城の始まりといわれています。この館がどのような過程で城になったのか詳細は不明ですが、15世紀には「黒川城」となり、城下町も生まれ、会津蘆名氏の居城となります。その後、蘆名氏は戦国時代に黒川を中心に大きく勢力を伸ばし、東北では伊達政宗で有名な伊達氏と並ぶ有力な大名となりました。

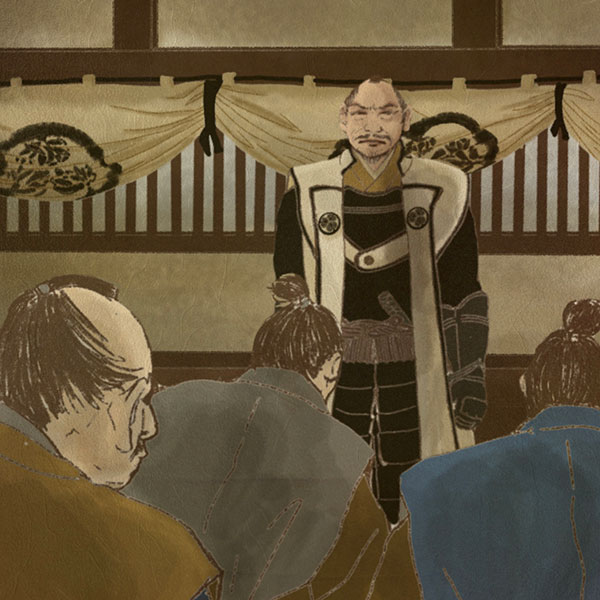

- 伊達政宗から会津を取り上げた豊臣秀吉

- 天正17年(1589年)、会津蘆名氏と領地争いを繰り広げていた伊達政宗は、豊臣秀吉の制止を振り切って蘆名義広を攻め、会津蘆名氏を滅ぼして黒川城を手に入れました。しかし、翌天正18年(1590年)には、伊達政宗が豊臣秀吉に服従の意をしめしたことにより、会津は豊臣秀吉の直轄地となり、忠臣の蒲生氏郷が城主として赴任しています。これは、伊達政宗を牽制するためという説あります。

蒲生氏郷は、黒川城を近世城郭に改築し、城の名を「若松城」に改めました。これは、蒲生氏の氏神であった馬見岡綿向神社の参道周辺にあった若松の社に由来する説と、領土であった松坂の地に由来する説があります。

文禄2年(1593年)に、望楼型7重の天守が完成し、城の名が若松城から鶴ヶ崎城に改まりました。しかし、慶長3年(1598年)に蒲生氏郷の息子、蒲生秀行が家督を継ぐ際、石高を過小報告したことをきっかけとしたお家騒動が勃発します。豊臣秀吉は一旦会津領を没収したうえで徳川家康の娘・振姫を正室に迎えること、会津若松城と7つの支城以外の城を取り壊すことなどの条件を出しました。これを蒲生秀行が了承したことで、改めて会津領が蒲生氏に与えられます。しかし、蒲生秀行は重臣達を制御できず、92万石から18万石に減石されたうえ、下野国宇都宮に改易されました。その後、鶴ヶ崎城を与えられたのが、上杉景勝です。 - 江戸時代の鶴ヶ崎城

- 慶長5年(1600年)に関ヶ原の戦いが起こると、上杉景勝は西軍に味方します。そのため、徳川家康は戦いが終わった後、上杉景勝を下野国宇都宮に移し、代わりに再び蒲生秀行に会津の地を治めさせます。しかし、寛永4年(1627年)に蒲生秀行の嫡子、蒲生忠郷が後継ぎに恵まれずに没したため、加藤嘉明が入城し、息子の加藤明成と共に西出丸、北出丸などの増築を行いました。このとき、慶長16年(1611年)に会津地震によって倒壊した天守も現在復元されている層塔型天守として再建築されています。寛永20年(1643年)加藤明成が改易され、入れ替わりに保科正之が入城しました。保科氏は後に会津松平家に改姓し、鶴ヶ崎城は明治時代を迎えるまで会津松平家の居城となったのです。

- 鶴ヶ崎城と戊辰戦争

- 慶応4年(1868年)、戊辰戦争の局面の1つ「会津戦争」が勃発します。これは、会津藩の処遇をめぐって明治政府軍と旧幕府を指示する奥羽越列藩同盟などとの間で起こった戦いです。会津藩全体が戦場になりましたが、鶴ヶ崎城は最後の籠城戦の舞台になります。明治政府軍の攻撃に会津藩は1か月間持ちこたえましたが、米沢藩などが降伏したのをきっかけに、慶応から明治に元号が変った後、11月6日に降伏します。この後、鶴ヶ崎城は明治政府に引き渡され、兵部省の所管となり、仙台鎮台が管理します。会津戦争の爪痕は大きく、多くの建物が傷んでいましたが、それらの建物は再建されることなく、順次解体されていきました。なお、明治5年(1873年)に撮影されたとされる損傷した鶴ヶ崎城天守の写真が現存しています。

- 明治以降の鶴ヶ崎城

- 明治6年(1874年)、明治政府は全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方(通称:廃城令)が発令され、鶴ヶ崎城は陸軍の財産となります。そして、翌年に天守をはじめとするすべての建物が解体されました。なお、櫓の一つ「御三階」は、会津若松市七日町にある阿弥陀寺という寺院に明治3年に移築されていたので、現存しています。また、本丸大書院からも同じく唐破風の表玄関が移築され、現在は御三階の玄関になっています。

明治23年(1890年)、城址の一部の土地が民間に払い下げられることが決まると、旧会津藩士で大蔵省官僚、後に七十七銀行第二代・第四代頭取を務めた遠藤敬止という人物が、城跡を一括して保存するために私財をなげうって払い下げ地を買い取り、旧藩主松平家に寄付しています。

その後、明治40年陸軍の連隊練兵場が作られることをきっかけに、三ノ丸の一部・三の丸の濠・土塁、約6haが撤去されましたが、残る23ha分の城址は残され、昭和9年(1934年)に文部省から国の史跡に指定されました。 - 現在の鶴ヶ崎城

- 昭和40年(1965年)に、鶴ヶ崎城は鉄筋コンクリート造りで天守の外観が復元されました。内部は、「若松城天守閣郷土博物館」となっています。平成2年(1990年)千利休の嫡子、少庵の建築と伝わる茶室「麟閣」が、本丸の元の場所に移築復元され、平成13年(2001年)には、本丸内の干飯櫓と南走長屋が木造で復元されます。平成22年(2010年)には、天守の瓦が戊辰戦争の頃の赤瓦葺に葺き替えられました。現在、若松城城址は、復元された天守と、藩政時代、回遊式大庭園であった御薬園、代藩主松平容保の孫であたる秩父宮妃勢津子殿下ゆかりの建物、重陽閣、及び茶室「麟閣」があり、庭園と茶室、復元された天守は博物館として一般公開されています。

鶴ヶ城と関連する事件を読む

鶴ヶ城と関連する人物記を読む

鶴ヶ城を藩庁とする、会津藩の歴史

| 藩庁 | 鶴ヶ城 |

|---|---|

| 旧地域 | 陸奥国会津郡 |

| 石高 | 28万石 |

| 譜代・外様 | 親藩 |

| 主な藩主 | 松平家 |

| 推定人口 | 22万5774人(安政5年) |

藩祖の保科正之は、4代目将軍徳川家綱を幕閣の重鎮として支えるとともに、会津藩の基礎を築く上でも大きな役割を果たした。

旅する人

鶴ヶ城で撮影した旅人を紹介