- 唐津藩5つの大名家が治める

- 唐津藩は現在の佐賀県唐津市(備前国唐津)を領地とした藩です。豊臣秀吉と徳川家康の両方に仕えた寺沢広高が起ち上げた藩であり、明治維新まで5つの大名家によって治められました。そんな唐津藩の歴史を紐解いてい

唐津城佐賀県唐津市

| 別称 | 舞鶴城 |

|---|---|

| 築城 | 1608年 |

| 住所 | 佐賀県唐津市東城内8-1 |

| 電話番号 | 0955-72-5697 |

| 開館時間 | 9:00〜17:00(入館は16:40まで) |

| 休館日 | 12月29日〜31日 |

| 登閣料 | 一般500円/小・中学生250円 |

- 唐津城への交通アクセス

- JR「唐津」駅 徒歩約15分

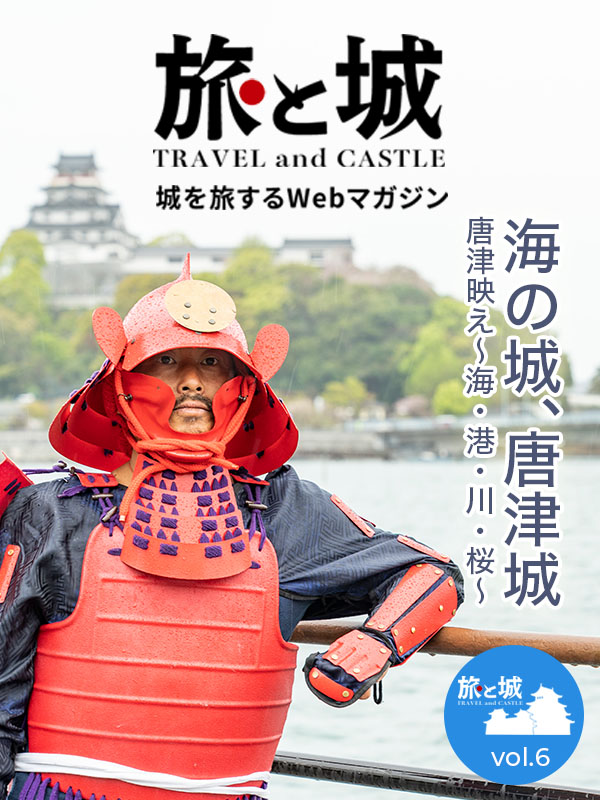

HISTORY 現在は桜と藤の名所「唐津城」

唐津城は、佐賀県唐津市東城内にあった平城です。唐津湾に突き出た満島山上に本丸が築かれており、現在も直接海にそびえる石垣を見ることができます。城の左右に広がる砂浜が鶴の翼のように見えることから「舞鶴城」の別名があります。現在は桜と藤の名所としても知られている唐津城の歴史を紐解いていきましょう。

- 唐津城の築城

- 唐津城の歴史は、豊臣秀吉の家臣である寺沢広高が唐津の地に封じられたことから始まります。

寺沢広高は、父と共に豊臣秀吉に仕えましたが肥前名護屋城の普請を務め、出征諸将や九州大名への取次を担当したことから出世し、長崎奉行まで登り詰めた人物です。

一次はキリシタンに改宗していましたが、慶長2年(1597年)の日本二十六聖人処刑を契機に棄教します。さらに、秀吉の死後は小西行長とともに武断派と敵対しました。

そのためか寺沢広高は秀吉の死後、徳川家康に近づき慶長4年(1600年)に起こった関ヶ原の戦いでは、東軍につきます。

その結果、寺沢広高は所領を安堵されると同時に、天草4万石を増加されます。

寺沢広高はこの増加を得て、慶長7年(1602年)より本格的な唐津城の築城を開始します。 築城の際には、東唐津側と地続きであった満島山を切り離し、松浦川がそこから直接唐津湾に流れ込むような、大規模な治水工事も行っています。 城の建材は豊臣秀吉が朝鮮出兵の際の居城とした名護屋城の廃材が用いられました。 また、九州の各藩に普請を依頼し、協力してくれた大名の記録は、現在も柳川堀、佐賀堀、肥後堀、薩摩堀といった堀の名前として残っています。

江戸幕府が開かれた後に作られた城で戦には使われず、二の丸に藩庁御殿、三の丸は侍屋敷が建築されました。 なお、現在復元されている唐津城には天守がありますが、築城当時の唐津城は天守台こそ作られていますが、天守は築城されませんでした。 以前は、「築城当時は天守があった」という説もありましたが、天守があったことを示す絵図などの記録は一切なく、現在は最初から作られなかった説が有力です。 寺沢広高は唐津城築城だけでなく、城周囲の砂浜に防風林として松林をつくり、これは現在でも日本三大松原の一つ、「虹の松原」として観光名所になっています。 唐津城は明治に至るまで、唐津藩の藩庁として機能し、5つの大名家が城主として入りました。 - 明治以降の唐津城

- 明治時代になると、廃藩置県により唐津藩は廃止されました。明治4年(1871年)に唐津城は廃城になり、建物は取り壊されて明治10年(1877年)には舞鶴公園として整備され、市民に開放されました。

そして、戦後昭和41年(1966年)、文化観光施設として5層5階の模擬天守が築かれます。門や櫓も同時に再建され、唐津城は観光名所となります。

平成元年(1989年)には唐津市役所前に肥後堀と石垣が復元され、平成4年(1992年)二の丸跡に時の太鼓、平成5年(1993年)市役所付近に三の丸辰巳櫓が復元されました。

平成28年(2016年)には発掘調査が行われ、大手門の遺構が初めて確認されます。

平成29年(2018年)には、続日本100名城に選出されました。同年、天守閣の大規模改修も行われています。 なお、現在の唐津城にはエレベーターが設置されており、舞鶴公園から天守閣まで一気に上ることもできます。 舞鶴公園は桜と藤の名所としても有名で、毎年春になるとたくさんの観光客で賑わう場所です。 - まとめ

- 唐津城は海に面した海城として大変見栄えがする城でした。 現在でも舞鶴公園は市民の憩いの場や観光名所として知られています。 また、初代藩主寺沢広高がつくった虹の松原は国の名勝にも指定されています。

唐津城と関連する事件を読む

- 島原の乱鎖国のきっかけとなったキリシタンたちの反乱

- 江戸時代初期、キリシタン農民たちによる大規模な反乱が発生します。それが寛永14年(1637年)10月25日から翌寛永15年(1638年)2月28日まで、約半年間にわたって続いた「島原の乱」です。「島原

唐津城を藩庁とする、唐津藩の歴史

| 藩庁 | 唐津城 |

|---|---|

| 旧地域 | 肥前国唐津 |

| 石高 | 6万石 |

| 譜代・外様 | 譜代 |

| 主な藩主 | 寺沢家・大久保家・松平家・土井家・水野家・小笠原家 |

| 推定人口 | 6万5000人(明治元年) |

唐津城、海に浮かぶ「舞鶴城」

佐賀県唐津市にある唐津城は、唐津湾に突き出た満島山の上に本丸がある「海の城」です。鶴が翼を広げたかのような天守の姿から「舞鶴城」の別名を持ちます。文化観光施設として建てられた5層5階の天守からの絶景は必見です。

- 唐津城の歴史

- 唐津は古くから大陸との交流拠点として栄えた地です。中世以降は波多氏が支配していましたが、天正14年(1586年)7月から天正15年(1587年)4月の豊臣秀吉による九州平定により、波多氏は改易されます。代わって寺沢広高が肥前国唐津6万石を拝領。広高は慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは東軍につき、外様大名として生き残ります。

慶長7年(1602年)、広高は唐津城の本格的な築城に着手します。松浦川と神田川の河口部分を1本化し、川の流れを変えるなどして地形を整えます。そして慶長13年(1608年)、7年かけて海と川に囲まれた堅固な城を完成させました。築城の際は豊臣秀吉が朝鮮出兵の拠点として築城した名護屋城(現佐賀県唐津市鎮西町名護屋)の遺構を活用しました。

城は満島山上の本丸、その西側に二の丸、三の丸が配された連郭式の城で、二の丸には藩庁御殿が建てられました。なお、天守は築かれていません。名護屋城の天守を移築するという話もありましたが、結局実現しませんでした。

寺沢氏は広高の子の堅高が島原の乱発生の原因になったと攻められ自殺したことで断絶。その後は天領を経て大久保氏、松平氏、土井氏、水野氏、小笠原氏と藩主が変わりました。

明治維新後唐津城は廃城となり、明治10年(1877年)に舞鶴公園として整備されました。昭和に入ると唐津城の再建を望む声が高まり、昭和41年(1966年)に文化観光施設として5層5階の模擬天守が建設されるとともに、門や櫓が再建されました。なお、平成に入ると唐津市役所の周辺に肥後堀や三の丸辰巳櫓等が復元されています。 - 唐津城の見どころ①5層5階の模擬天守

- 唐津城の一番の見どころは5層5階・地下1階の模擬天守です。唐津城には天守台が築かれたものの天守はありませんでした。このため天守は「肥前名護屋城図屏風」の名護屋城天守をモデルに作られています。なお、天守までは階段で231段。歩くのがつらい場合は山頂までのエレベーターを使って本丸に移動しましょう。

内部は郷土博物館になっており、平成29年(2017年)にリニューアルしました。2階からが有料エリアで、2階では唐津藩の歴史が学べるほか、甲冑や絵図、豊臣秀吉の送った朱印状など歴史的な展示品が見学できます。3階は唐津焼に関するエリア、4階は休憩・交流エリアです。

5階の展望フロアは人気のビューポイントで、360度の絶景が見渡せます。唐津の城下町や松浦川、玄界灘、大島へ続く西ノ浜なども見ごたえがありますが、ぜひ見ていただきたいのが日本三大松原のひとつである「虹の松原」。寺沢広高が防風・防潮林として植林したのが始まりで、現在全長約4.5㎞、幅約500mに及びます。天守から見ると海の青と緑色のコントラストが美しいですよ。

- 唐津城の見どころ②石垣

- 唐津城跡には石垣や堀などの遺構が数多く残されています。石垣は穴太衆による野面積みに加え、打込ハギや切込ハギなどさまざまな積み方がされています。海に面した石垣も折れが美しく絶好の撮影スポットです。

天守台の入り口右側門脇には、薩摩藩島津家の家紋(丸に十字)の刻印が見られる石があります。これは唐津城が築城の際、九州の諸大名の助力を得ていた証なのだとか。また、天守の入り口にあたる地下1階では、石垣のトンネルが人々を出迎えています。

このほか、唐津城から西に伸びる、約2kmある「石垣の散歩道」は、藩政時代の石垣が続く道で、こちらも観光スポットとして有名です。

- 唐津城の見どころ③藤棚

- 唐津城中段広場には樹齢100年以上の藤の木が植えられており、唐津市の天然記念物に指定されています。4月下旬から5月上旬にかけて見ごろを迎え、420㎡の藤棚の花が美しく咲き誇る姿は紫色のカーテンのよう。天守と藤棚を撮影するのがおすすめです。天守のすぐ近くにある白藤の藤棚にも注目です。

- 唐津城のフォトスポット

- 天守5階からの撮影は必須です。また、藤に加え桜でも有名な唐津城は春になると桜と天守の撮影が可能。城内橋手前の「唐津城」の石碑との写真や、橋から天守をとらえるのもおすすめです。西の浜海水浴場や、舞鶴橋を渡った松浦川越しの撮影もお忘れなく。このほか、撮影スポットは旅と城でも地図付きでご紹介中です。

- 執筆者 栗本 奈央子(ライター) 元旅行業界誌の記者です。子供のころから日本史・世界史問わず歴史が大好き。普段から寺社仏閣、特に神社巡りを楽しんでおり、歴史上の人物をテーマにした「聖地巡礼」をよくしています。好きな武将は石田三成、好きなお城は熊本城、好きなお城跡は萩城。合戦城跡や城跡の石垣を見ると心がときめきます。