- 加賀藩外様の名門前田家が治める

- 加賀藩は、江戸時代を通して前田利家を祖とする前田家によって治められました。1つの家が江戸時代を通して1つの藩を治めるのは、とても珍しいことです。前田利家は織田信長・豊臣秀吉に仕え、外様大名でありながら

金沢城石川県金沢市

| 別称 | 尾山城、尾上城、金城 |

|---|---|

| 築城 | 1580年 |

| 住所 | 石川県金沢市丸の内1番1号 |

金沢平野のほぼ中央を流れる犀川と浅野川とに挟まれた小立野台地の先端に築かれた、戦国時代から江戸時代にかけての梯郭式の平山城である。

- 金沢城への交通アクセス

- JR西日本・IRいしかわ鉄道金沢駅から北鉄バスで約15分「兼六園下」下車、徒歩約5分。

HISTORY 加賀百万五石の中心地であった金沢城の過去と未来を語る

「加賀百万石」と呼ばれた加賀藩。その藩政の中心にあったのが金沢城です。前田利家が築城し、明治時代になるまで藩政の中心であり続けました。その一方で何度も天災で焼失するという悲劇に見舞われた城でもあります。この記事では、金沢城の歴史をひもといて行きましょう。

- 一向宗の支配地であった加賀

- 加賀は、室町時代末期から一向宗が自治を敷いた国でした。長享2年(1488年)に一向一揆が起こり守護職、富樫氏が追放された後、門徒が拠点として金沢御堂(かなざわみどう)別名、尾山御坊を築きます。これが、金沢城の前身です。門徒達は金沢御堂を中心本堂や宿泊所を設け、周辺に寺内町を築きます。一向宗による自治は100年近く続きました。金沢御堂の名残として、金沢城内にかかる「極楽橋」があります。

- 織田信長が門徒を滅ぼす

- 一向宗の門徒による自治が終わりを告げたのは、天正8年(1580年)のことです。天下統一を推し進めていた織田信長は天正5年(1577年)より上杉軍と戦をし続けていました。上杉謙信の戦術に織田信長は苦戦しますが、天正6年(1578年)に謙信が亡くなったことにより、織田信長は一気に上杉家の領土を侵略します。それに合わせて一向一揆も平定されました。このとき、織田軍を率いたのが前田利家や柴田勝家、佐々成政といった重臣達でした。一向衆の門徒達を滅ぼした織田信長は、金沢御坊を取り壊して金沢城をつくり、その城主に佐久間盛政を置いたのです。

- 豊臣秀吉が前田利家に加賀を与える

- 織田信長の死後、佐久間盛政と豊臣秀吉(羽柴秀吉)が賤ヶ岳の戦いでぶつかり合い、佐久間盛政と柴田勝家が討ち死にします。秀吉はその後、加賀の地を前田利家に与え、金沢城の城主になるように命じます。こうして、加賀は前田家の治める土地になりました。金沢城に入った前田利家は、文禄元年(1592年)から城の大改修工事を始め、曲輪や堀の拡張、5重の天守や櫓を建てます。これが現在の金沢城址となります。

- 江戸時代の金沢城

- 江戸時代を通じて、金沢城は加賀藩藩主前田家の居城となります。加賀藩は明治になるまで一貫して前田家に治められ、前田家は外様大名でありながら幕府と強く結びついていました。現在も残る兼六園は加賀藩5代藩主前田綱紀が金沢城に付属してつくらせた蓮池庭が始まりであり、代々の藩主が手を加えて今の形になりました。加賀藩は明治になるまで安定した土地でしたが、金沢城は落雷や失火により度々天守などの建物が焼失しています。そのため、何度も改修が行われました。

- 明治時代以降の金沢城

- 明治時代になり、廃藩置県が行われると金沢城は陸軍省に引き渡されます。その後、陸軍歩兵第7連隊の本拠地になります。城の建物は明治14年(1881年)の火災により石川門・三十間長屋・鶴丸倉庫を残して焼失しました。その後、明治31年(1898年)に陸軍第9師団司令部が置かれ、第二次世界大戦が終わるまで存続します。戦後、昭和24年1949年に国立大学の金沢大学が新設され、キャンパスが金沢城址に置かれました。

- 金沢城址が国の史跡になる

- 昭和25(1950)に石川門が国の重要文化財に指定されたことを皮切りに、昭和32(1957)三十間長屋が国の重要文化財に指定されます。昭和53(1978)になると金沢大学が城内からの移転を決定し、少しずつ移築も始まりました。昭和60年(1985年)になると、兼六園が国の名勝に指定されます。そして、平成8(1996) 県が国から用地を譲り受け、金沢城公園として整備がはじまりました。平成10年代〜菱櫓・河北門・橋爪門二の門・河北門・鼠多門・鼠多門橋などが、次々と復元されています。

- 現在の金沢城址

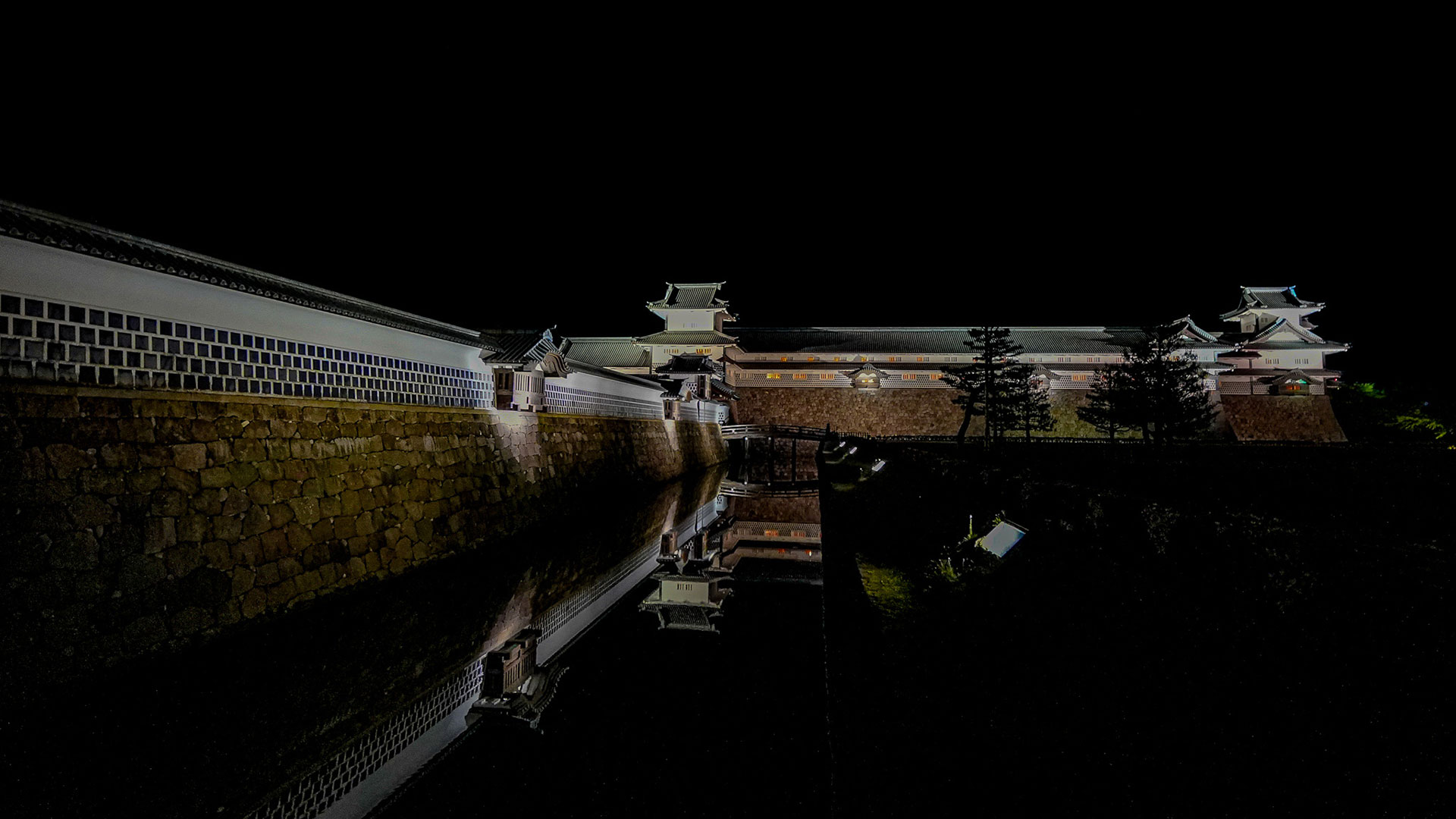

- 現在の金沢城址は、金沢城公園として金沢市を代表する観光地となっています。復元された菱櫓・河北門・橋爪門二の門・河北門・鼠多門などをはじめ、石垣やお堀など往年の金沢城を偲ぶ遺構が見学できます。また、隣接する兼六園は四季折々の花を楽しむことができます。日本を代表する名園の1つとして、国内外からたくさんの観光客が訪れており、併せて見学することが一般的です。四季を通して魅力がある名園ですが、冬、花のない時期でも雪囲いが風物詩となっています。また、紅葉や桜の季節は城址の建物と併せて夜間ライトアップなどを実施中です。なお、江戸時代からの遺構である石川門・三十間長屋・鶴丸倉庫などは、年に数回特別公開されています。

金沢城と関連する事件を読む

金沢城と関連する人物記を読む

- 前田利家槍の又左

- 室町時代後期、中国の歴史になぞらえ戦国と呼ばれた時代。その戦国時代が終焉し、平和な時代が訪れたのが江戸時代です。この江戸時代を通じ、君臨した徳川家に次いで広い領地を治めていたのだが前田家になります。こ

金沢城を藩庁とする、加賀藩の歴史

| 藩庁 | 金沢城 |

|---|---|

| 旧地域 | 加賀国石川郡 |

| 石高 | 102万石 |

| 譜代・外様 | 外様 |

| 主な藩主 | 前田家 |

| 推定人口 | 55万4352人(享保6年) |

加賀藩3代目前田利常が藩政の基礎を固める。徳川将軍家からの警戒を避けるため馬鹿殿を演じたことで知られる。

金沢城、加賀百万石の優美な城

石川県金沢市にある金沢城は、加賀百万石の祖・前田利家の居城として知られる平山城です。約30ヘクタール、東京ドーム約6.4個分の広さを誇る城は明治時代に一部をのぞいてほぼ焼失しましたが、その後櫓や門などが復元されています。とにかく広いのでポイントを押さえて巡りましょう。

- 金沢城の歴史

- 金沢城は天文15年(1546年)に建てられた浄土真宗(一向宗)の寺院・金沢御堂がもとになっています。天正8年(1580年)、柴田勝家が金沢御堂を攻略し、佐久間盛政が入城して城郭の整備を開始しました。天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いで盛政は羽柴秀吉方に捕らえられ斬首。一方、勝家方だったものの、秀吉と親交が深かった前田利家は途中で戦線を離脱しており、戦後に秀吉から加賀国(石川県南部)の2郡を加増されて金沢城に入りました。

利家は本拠地を金沢城に移し、文禄元年(1592年)から改修工事を開始。このとき石垣や五重6階の天守、櫓などが作られたほか、曲輪や堀も広がりました。なお、工事は嫡男の前田利長が主に差配し、利家は五大老として京や大坂で政治に参加していたようです。

ほぼ現在の城の縄張りになったのは3代藩主の前田利常のころ。寛永8年(1631年)の大火で被害を受けた金沢城を復興させるとともに、中心地をいままでの本丸から二の丸に移しました。このとき二の丸には大規模な御殿を作るとともに、城内にあった武家屋敷を城外に移し、曲輪を整備しています。

金沢城はたびたび火災にあい、慶長7年(1602年)には落雷により天守が焼失。その後天守は再建されず、天守台には御三階櫓が建てられました。宝暦9年(1759年)の火災では、城がほぼ全焼。このときは二の丸を中心に再建され、御三階櫓は再建されませんでした。その二の丸も明治4年(1881年)の火事で全焼しています。

金沢城は明治4年(1871年)から兵部省の管轄に置かれ、第二次世界大戦後は金沢大学のキャンパスに。平成7年(1995年)の大学移転後は石川県が都市公園「金沢公園」として整備し、現在に至ります。 - 金沢城の見どころ①石川門

- 幾多の火災にあってきた金沢城ですが、江戸時代から残る建物がいくつかあり、重要文化財に指定されています。そのひとつが天明8年(1788年)に再建された「石川門」です。2つの高麗門と続櫓、2層2階の石川櫓からなる枡形門で、金沢城の特徴である海鼠壁が見られます。実は裏門にあたる搦手門なのですが、兼六園に隣接する門のため多くの人が行き来しています。

このほか、安政5年(1858年)に建てられた三十間長屋、嘉永元年(1848年)竣工の武具土蔵「鶴丸倉庫」も重要文化財です。

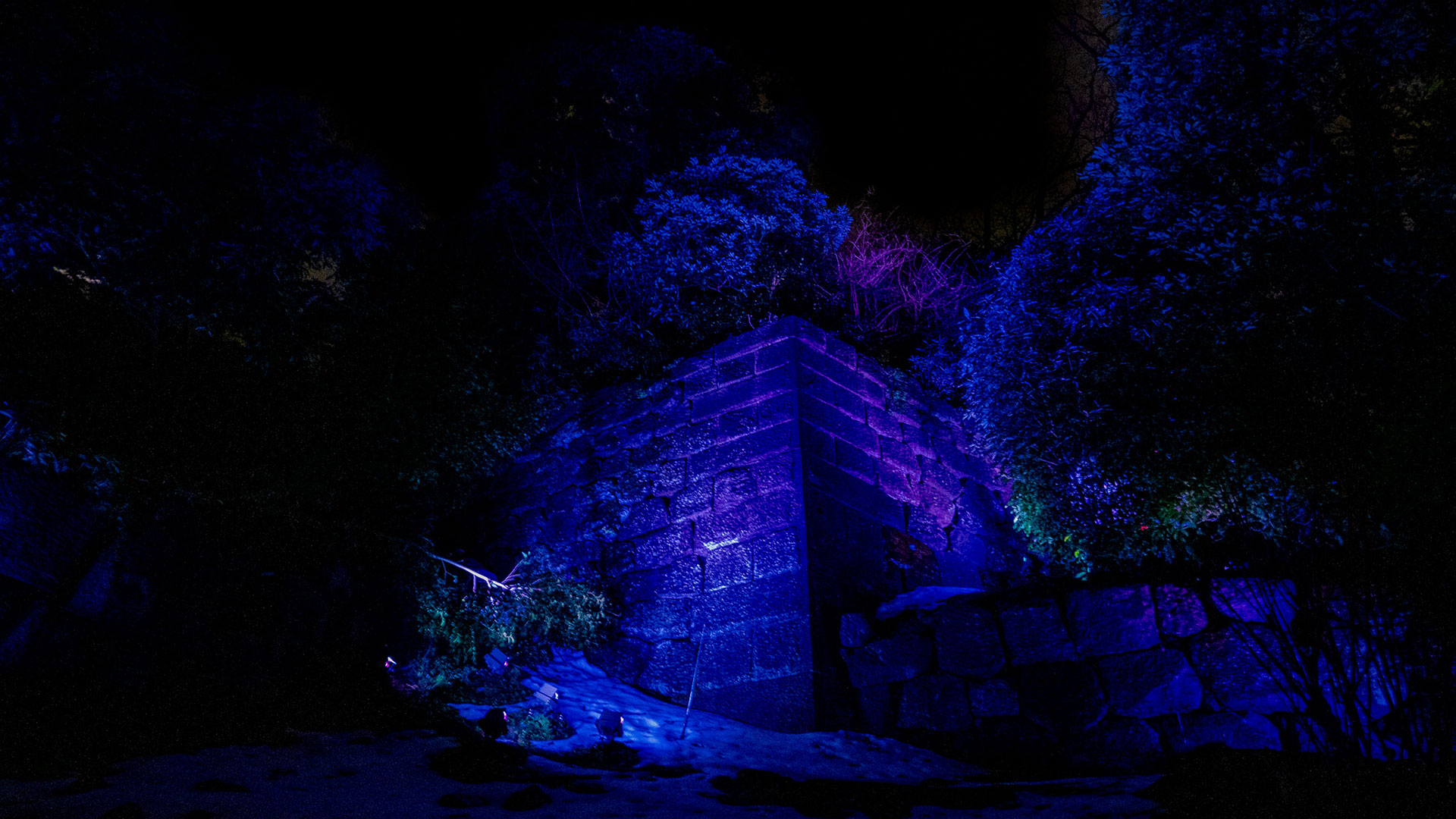

- 金沢城の見どころ②「石垣の博物館」

- 金沢城は「石垣の博物館」と呼ばれるほど石垣で有名です。ほとんどが近くの戸室山の石で作られたもので、野面積み、打ち込みハギ、切り込みハギと積み方もさまざま。例えば東の丸北面の石垣は城内でも古く、金沢城の初期の姿を残す野面積みです。

一方で二の丸北面の石垣は打ち込みハギのなかでも最も完成されたものと言われるほど美しいもので、江戸時代の技術者も「城内でも指折り」と称賛しています。数寄屋橋石垣は切り込みハギで、作業を分担するために作られた刻印が多く残っています。

また、石川門では改修による積みなおしで枡形の左右で石垣の積み方が異なっており、打ち込みハギと切り込みハギをすぐ隣同士で見ることができます。石垣については専用のパンフレットが用意されているので、活用して巡るのがおすすめです。

- 金沢城の見どころ③「玉泉院丸庭園」

- 金沢城内にある「玉泉院丸庭園」は、3代藩主の前田利常が寛永11年(1634年)に作庭した池泉回遊式の大名庭園です。その後は歴代藩主に手を加えられつつ、廃藩置県まで前田家の人々に愛され続けました。

現在のものは発掘調査や史料などをもとに平成27年(2015年)に再現されたもの。喧騒から離れた別世界のような庭園で、なかの休憩所「玉泉庵」では抹茶を飲みながら一休みできます。

- 金沢城の見どころ④菱櫓などの復元建造物

- 金沢城には有料の見学施設があります。それが菱櫓・橋爪門続櫓とそれをつなぐ五十間長屋の一続きの施設の内部です。文化6年(1809年)に再建された際のものを史料をもとに復元しています。

内部には金沢城の模型をはじめとした城に関する史料や海鼠壁の断面模型など建物に関する展示があり、まるで資料館のよう。石落としなども見学でき、お金を払う価値は十分にあります。

このほか、金沢城公園内には橋爪門、鼠多門・鼠多聞橋などさまざまな復元された建築物があり、往時をしのばせます。加えて二の丸御殿の復元整備が計画されており、こちらは2025年春に着工する予定です。 - おすすめ撮影スポット

- 金沢城の撮影スポットは石川門、菱櫓、五十間長屋、石垣などさまざまな場所があります。なかでも石川門は定番の撮影スポットで、春は桜、秋は紅葉がとても美しいですよ。

また、金沢城は隣接する兼六園とともに、日没から21時ころまで土日を中心にライトアップされています。温かみのある灯りでやさしく闇夜に浮かび上がる建物や庭園は写真撮影にぴったりです。

- 執筆者 栗本 奈央子(ライター) 元旅行業界誌の記者です。子供のころから日本史・世界史問わず歴史が大好き。普段から寺社仏閣、特に神社巡りを楽しんでおり、歴史上の人物をテーマにした「聖地巡礼」をよくしています。好きな武将は石田三成、好きなお城は熊本城、好きなお城跡は萩城。合戦城跡や城跡の石垣を見ると心がときめきます。