- 岸和田藩大阪南部を治め紀州を監視した

- 岸和田藩は、和泉国南郡・日根郡などを領有した藩です。江戸時代、大阪には高槻城、大阪城、岸和田城の3つの城があり、大阪城は将軍自ら城主をつとめ、岸和田城は徳川家康の妹の子どもという通説がある岡部宣勝を祖

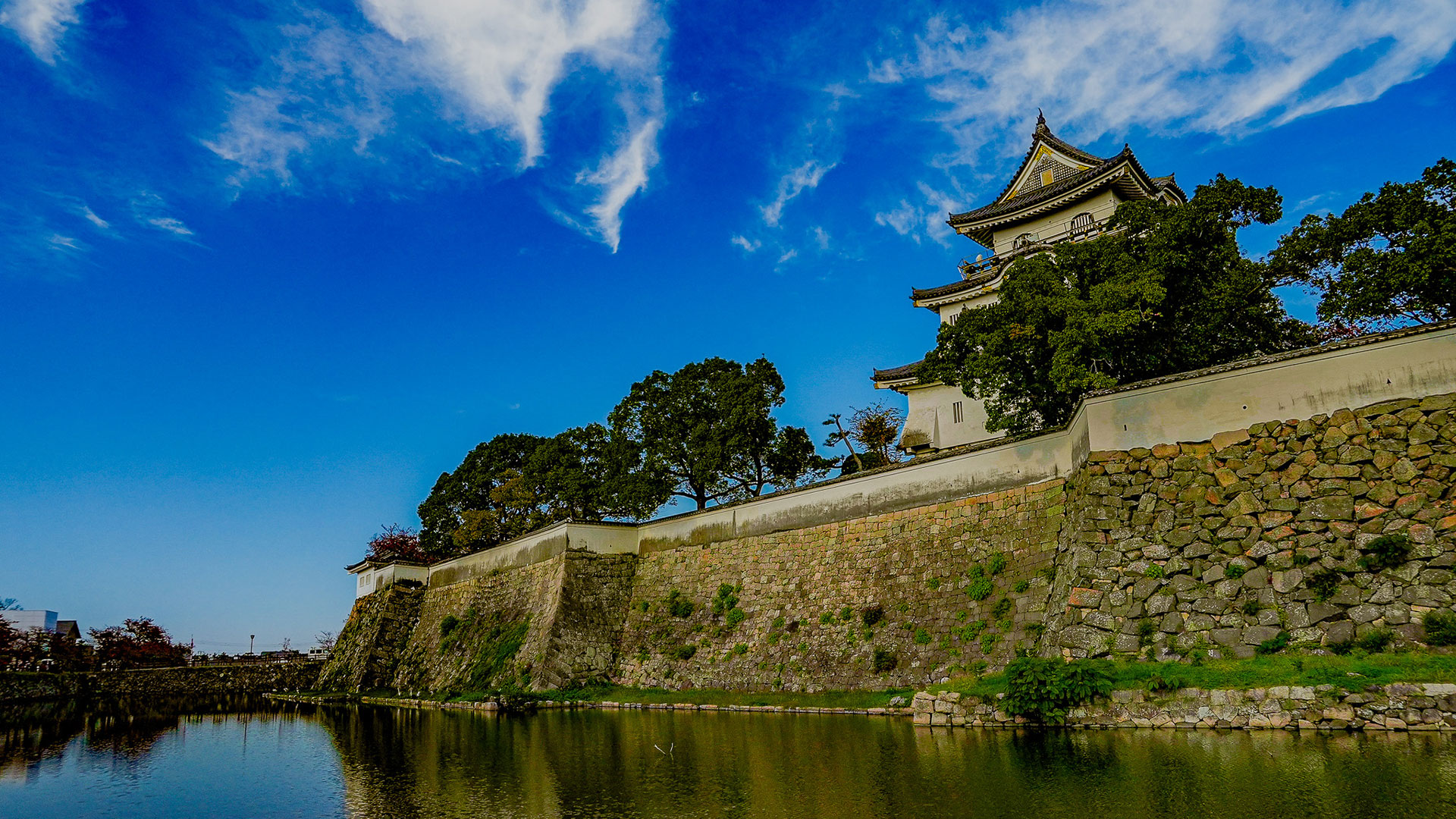

岸和田城大阪府岸和田市

| 別称 | 岸ノ和田城、滕城、蟄亀利城、千亀利城 |

|---|---|

| 築城 | 応永年間(1394年〜1428年) |

| 住所 | 大阪府岸和田市岸城町9-1 |

| 電話番号 | 072-431-3251 |

| 開館時間 | 10:00〜17:00(入館は16:00まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日(祝日を除く)、年末年始(12月29日~1月3日) |

| 登閣料 | 大人300円/中学生以下無料 |

- 岸和田城への交通アクセス

- 南海本線「蛸地蔵」駅から徒歩約7分。

HISTORY 戦国時代は有名な武将も滞在した岸和田城

岸和田城は現在の大阪府岸和田市岸城町に存在していた平城です。

大阪府の城といえば岸和田城が有名ですが、岸和田にも城があり和泉国南郡・日根郡などを納めた岸和田藩の藩庁として機能しました。また、戦国時代には石山本願寺攻めの拠点となり、織田信長など有名な武将も滞在しました。そんな岸和田城の歴史を紐解いていきましょう。

- 江戸時代以前の岸和田城

- 14世紀の頃、楠木正成に仕えていた南朝の岸和田治氏が岸和田を開拓して入植を始めたという記述が残っています。

また、楠木正成の甥にあたる和田高家という人物が岸和田城の前身となる城を築いたという伝説が残されていますが、そのことを裏付ける資料はなく遺構も発見されていません。

平成18年(2006年)~翌19年(2007年)にかけて岸和田城の前身であると伝わる「岸和田古城」の発掘調査がおこなわれ、築城が15世紀末~16世紀初頭であることがわかりました。

つまり、岸和田に城ができたのは1400年代末期のことで和田高家という人物が生きていた頃とは100年近く開きがあります。 また、明応9年(1500年)に、和泉上守護細川元有と和泉下守護細川政久が畠山尚順に攻められ岸和田城で討ち死にしたという記録が残っていることから、この頃は岸和田古城が築城されていたのではないかと推測されます。 なお、和泉守護細川家とは応永15年(1408年)に和泉国の上下半国守護となった家であり、以降戦国時代に織田氏がこの地を支配するまで細川氏が守護代であった松浦氏と岸和田の地を取り合って戦を繰り返しました。

このときに。岸和田古城は増築を繰り返して規模が大きくなっていったと考えられています。 16世紀半ば、岸和田の地は阿波国、讃岐国、淡路国など四国から摂津国(現在の大阪)、京への交通の要となっており、岸和田の支配権を巡って三好氏・松浦氏・細川氏などが争い、城の持ち主も頻繁に変わりました。

そして、天正4年(1576年)織田信長による石山本願寺攻めが起こります。織田氏を指示する毛利氏は船で貝塚へ兵糧を送り、これを阻止するためにそのとき岸和田城の城主であった松浦光は、沼間氏や寺田氏などと共に和泉水軍としてこれに立ち向かいますが、大敗しました。これが第一次木津川口の戦いです。 石山本願寺を滅ぼした織田信長は2年後の天正5年(1577年紀州征伐を行い、紀伊方面の抑えとして織田信張を佐野砦に置きます。織田信張はそのご岸和田古城に移り、岸和田は織田氏の配下となりました。

織田信長が本願寺で討ち死にした後、天正11年(1583年)豊臣秀吉は、岸和田城を中村一氏の配下に置いて根来衆、雑賀衆、粉河衆などの一揆衆討伐を命じます。 天正12年(1584年)、と豊臣秀吉が小牧・長久手の戦いの戦いに出陣している間に根来衆、雑賀衆、粉河衆連合軍は総数3万の兵を率いて岸和田城に攻め込んできました。

その際、城を任されていた中村一氏と松浦宗清は城兵8.000で3万の兵を退けます。このとき、タコに乗った法師と数千万のタコが紀州軍を退けたという伝説が残されており、現在も岸和田にある「天性寺」という寺院がこのときタコとともに現われた法師を祀り、「蛸地蔵」という別名で進行を集めています。 豊臣秀吉は根来衆、雑賀衆、粉河衆連合軍を追討するため、天正13年(1585年)に岸和田城に入り、貝塚にあった城を全て攻略して大阪南部を平定します。 その後、秀吉は自身の伯父である小出秀政を岸和田城の城主と定め、最終的には3万石に増石させました。 この時期に現在の場所に岸和田城が築かれ、天守閣なども造られています。 - 江戸時代の岸和田城

- 豊臣一族が直接治めていた岸和田城は、慶長19年(1614年)には大坂冬の陣では松平信吉が城主となり、のちに北条氏重、その後は小出吉英、元和5年(1619年)松平康重と頻繁に城主が変わります。

その後、寛永17年(1631年)に高槻城より岡部宣勝が入城し、6万石を与えられて岸和田城の城主になります。そして、岡部氏が13代にわたって明治時代まで城主を務めました。

なお、岡部宣勝の入城は紀州城を監視するためにおこなわれたという説もあります。

岸和田城は和歌山城と岸和田城の中間にあり、岡部宣勝が徳川家康の妹の子どもであったという通説から生まれた伝説ですが、真相は定かではありません。 - 明治以降の岸和田城

- 明治維新を迎えた後、岸和田城の建物はほぼ全て取り壊されました。

現在残っている近世以前の遺構は掘りと石垣くらいです。

城跡は昭和18年(1943年)に大阪府指定史跡となり、昭和29年(1958年)に天守閣が再建されました。なお、当初は五重の天守を復元する予定でしたが、予算不足のために三重となりました。

また、城跡には昭和28(1957年)作庭家の重森三玲氏が岸和田城庭園(八陣の庭)を作庭し、平成26年10月6日付けで国の名勝に指定されました。 なお、これとは別に二の丸公園という多目的スペースもあり、各種イベントが開催されるなど市民の憩いの場となっています。

岸和田城と関連する事件を読む

- 紀州征伐織田信長・豊臣秀吉vs雑賀衆・根来衆

- 戦国時代の「紀伊国」というと何をイメージしますか?紀伊国は現在の和歌山県と三重県の一部に該当する地域ですが、高野山や熊野三山など有名な観光地が目白押し。戦国最強の鉄砲傭兵集団と名高い「雑賀衆」もここで

岸和田城を藩庁とする、岸和田藩の歴史

| 藩庁 | 岸和田城 |

|---|---|

| 旧地域 | 和泉国南郡・日根郡 |

| 石高 | 6万石 |

| 譜代・外様 | 外様・譜代 |

| 主な藩主 | 小出家、松平家、岡部家 |

| 推定人口 | 6万3000人(明治元年) |

岸和田城、重森三玲の庭園がある名

大阪府岸和田市にある岸和田城は、本丸と二の丸が橋で繋がった形が機織りの縦糸を巻く道具「ちきり」に似ていることから「千亀利(ちきり)城」「猪伏山縢(ちぎり)城」の別名があります。昭和に入って再建された天守に加え、重森三玲の庭園があることでも知られています。

- 岸和田城の歴史

- 岸和田城は南北朝時代の14世紀後半に楠木正成の一族・和田高家によって築かれたとの伝説が残る城です。当時は「岸」という名称だった地名がこれにより「岸和田」になったと伝わっています。発掘調査によれば実際に城が築かれたのは15世紀後半頃だったようです。

岸和田の地はその後細川氏が治め、さらに三好氏、松浦氏と交代します。松浦氏の時代には天正5年(1577年)に織田信長が紀州征伐を実施。岸和田城は対紀州の要所と位置付けられ、岸和田城には織田家の家臣が入りました。

信長亡き後の天正11年(1583年)、豊臣秀吉が配下の中村一氏を岸和田城の城代にし、紀州攻略の拠点として根来衆や雑賀衆などを攻めました。このため天正12年(1584)の「小牧・長久手の戦い」の際は根来・雑賀衆などの兵3万が岸和田城を攻撃(岸和田合戦)。しかし、中村一氏らは見事城を守り切りました。

その後、秀吉は叔父の小出秀政に岸和田城を任せます。このころ城や城下町は整備され、天守の築城がスタート。慶長2年(1597年)に五層の天守が完成しました。以降、城主はころころと変わりましたが、元和5年(1619年)に松平康重が城主になると城は整備・拡大されていきます。元和9年(1623年)に伏見城が破却された際はその櫓が「伏見櫓」として二の丸に移築されました。

康重が寛永17年(1631年)に亡くなり、跡を継いだ松平康映が播磨山崎に移封されると、変わって高槻藩主の岡部宣勝が6万石で入城。宣勝の後は明治維新まで岡部氏が岸和田藩を治めています。

宣勝は紀州藩の抑えとしての役目を負っていたとされ、このとき城の増築や外堀などの整備、社寺の建立や寺町の増築などを実施しています。正保元年(1644年)の城絵図によれば、この時点で岸和田城は5層の天守に本丸、二ノ丸、三ノ丸、外曲輪、町曲輪を持つ構造だったようです。その後、文政10年(1827年)に天守が落雷により焼失。3層の天守・2層の小天守で幕府に復興を願い出ますが、結局再建されることなく明治維新を迎えます。

明治維新以降は廃城とされ、本丸や二の丸の石垣と水堀以外は破却されましたが、のちに「岸和田城址公園」として整備されました。昭和29年(1954年)、3層の天守と2層の小天守からなる、連結式望楼型復興天守が建てられます。さらに昭和44年(1969年)には多門櫓、隅櫓、櫓門が再建されてました。

なお、天守は令和元年(2019年)7月の耐震診断をうけて耐震対策やバリアフリー化を計画しているところ。令和11年(2029年)の再建75周年に向け準備を進めています。 - 岸和田城の見どころ①復興天守

- 岸和田城のシンボル的存在となった復興天守は、当初はなんと図書館として建てられたのだとか。元の天守は5層だったことから「模擬天守」との見解もあります。

内部は昭和51年(1976年)から歴史資料館となっており、岡部岸和田藩の歴史や城下町などに関する資料が展示されています。3階の最上階からは、岸和田市内を一望できる絶景が広がります。

- 岸和田城の見どころ②八陣の庭

- 岸和田城には昭和28年(1953年)、重森三玲が設計・作庭した「八陣の庭」があります。庭は回遊式枯山水庭園で平成26年(2014年)に国の名勝に指定されました。

庭は上・中・下の3段に分かれており、基壇の中央には大将の石組みが配置され、周囲に8つの石組みが円形に配置されています。三国志でおなじみ・諸葛孔明の「八陣法」をイメージした庭で、地上からはどこからでも鑑賞できるようになっているほか、上空からの鑑賞も想定して作られました。

八陣の庭は天守のすぐそばにあるため、天守から眺めるとその全容が綺麗に鑑賞できます。写真を撮る場合は天守に登るのがおすすめです。

- 岸和田城の見どころ③石垣と犬走り

- 天守へと続く石垣も、岸和田城の重要な見どころのひとつです。石垣には和泉砂岩や花崗岩等が使われており、打込ハギがメイン。江戸時代以降の補修場所と推定される切込ハギも見られます。

内堀の石垣下などには「犬走り」が設けられています。犬走りとは、土塁や石垣と堀などの間に作られた、通路のような平地のこと。岸和田城の犬走りはとくに有名で、和泉砂岩の強度が弱いためで、石垣を補強するために設けられたそうです。

- 岸和田城のフォトスポット

- 岸和田城の天守を取るなら内堀越しがおすすめ。本丸の東南隅からは天守が綺麗に入ります。また、桜の時期は桜と水堀、天守のコラボレーションが楽しめます。このほか、八陣の庭越しに正面から撮影するのもおすすめです。

- 執筆者 栗本 奈央子(ライター) 元旅行業界誌の記者です。子供のころから日本史・世界史問わず歴史が大好き。普段から寺社仏閣、特に神社巡りを楽しんでおり、歴史上の人物をテーマにした「聖地巡礼」をよくしています。好きな武将は石田三成、好きなお城は熊本城、好きなお城跡は萩城。合戦城跡や城跡の石垣を見ると心がときめきます。